あなたは「旅をして訪れた土地で、地元の人間と間違われたこと」はあるだろうか。

なかったらちょっと想像してみて欲しい。

状況やタイミング、その場所への思い入れなどによって抱く感想はいろいろあるはずだが、たとえばそこがあなたにとっても「故郷を思わせるようななつかしい感じの土地」だったら……

きっとなんだか、間違われたことにちょっと嬉しくなってしまうんじゃないだろうか。

母里ちありがそうだったように。

というわけで、今回は風雨来記4におけるリリさんとの初対面について考えてみる。

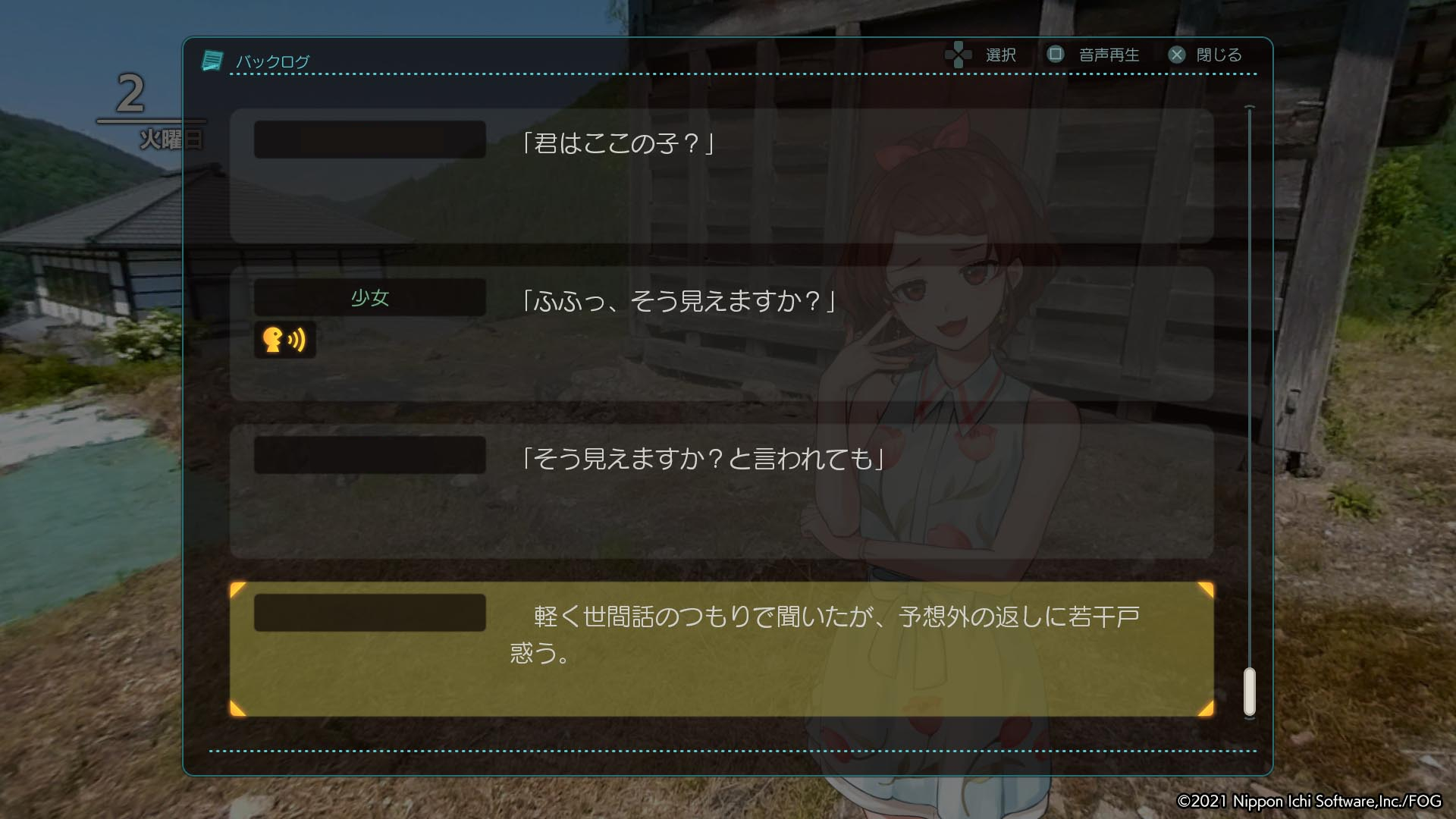

「ふふっ、そう見えますか?」

彼女が落としたペンを、主人公が拾う。

「落とし物ですよ」

「ありがとうございまぁーす」

そんな会話から、なんとなく主人公が続けた次のワード。それが、

「君はここの子?」

だった。

もしこの時の一言が違っていたら、会話は弾まずにその後の展開には繋がらなかった……かもしれない。

それくらい、彼女との関係性においても、作品テーマ的にも、さりげなくも重要な一言だと、少々大袈裟かもしれないが自分は考えている。

母里ちありは明るく快活な言動が印象的なものの、常時ハイテンションなわけではない。

このときの彼女のテンションは明らかに通常よりもノリにノって高く※、これはその次の彼女との再会時の様子を見比べるとわかりやすい。

※4作中でこのときと同じくらいハイテンションなのは「仲直り記念日」の馬籠のときくらいだろう

2回目の出会いのときの彼女は比較的ローテンションだったので、主人公も「前回会った時とは印象が違う」と感じていた。

3回目も同じく、再会時のテンションは低めで、少し話した後にまたテンションが高くなるのだが、これは「目の前の人物と知らない間に三回も再会していた」という「衝撃の事実」に気づいたためだ。

ではどうして、最初の出会いのときは「やたらテンションが高かったか」と言えば答えはシンプルで、「君は地元の子?」という問いかけがこのときの彼女にとって「面白かった」からに他ならない。

地元の子?

ここで記事の冒頭に置いた問いかけに話が戻るが、あなたは旅をして訪れた土地で、地元の人と間違われたことはあるだろうか。

実体験で、過去何度かそういうことがあった。

だいたいは長旅の中でその土地の空気(生活)に馴染んだ後のことだったが、それはけっこう面白い体験だった。

意外なところでは、地球の反対側の南米ペルーを旅した時にも複数回地元の人と間違われた。

これはいくつか理由があったと思う。

南米の先住民はアジア人と同じくモンゴロイド人種なこと。

南米では日系人が珍しくないこと。

アンデスの日差しによって、自分が地元の人と同じくらい日焼けしていたこと。

現地の服(観光客向けではなく地元民が買うユニクロとかしまむら的なファストファッションチェーンで買ったシャツやサンダル)を着ていたこと。

それに、数週間の滞在で買い物や散歩、言葉などそこでの日常生活になんとなく馴染んでいたこと。

バスに乗ったとき現地民のおばあさんにスペイン語ではなく地元の言葉(ケチュア語)で話しかけられたり、観光客から道をたずねられたり、逆に観光客相手の客引きやぼったくり業者からはスルーされるようになり、タクシーや買い物でふっかけられることもなくなった。

このブログの最初期の記事で書いたように、ペルーという国は、温泉街に段々畑、石畳の古道など日本人にとって「なんだかなつかしい」と感じる風景が意外と多い国だった。

日本におけるマチュピチュ人気も、単に神秘性だけでなく根底に「日本の原風景と共通する懐かしさ」があると思っている。

実際、「日本のマチュピチュ」と呼ばれている場所は、山城や茶畑など「日本のマチュピチュ」であると同時に「日本の原風景」でもあるからだ。

・

・

・

日本だとあっという間に樹木に覆われて、こんなに綺麗に石組みが残らなかっただろう。

マチュピチュは都市遺跡であると同時に農業遺跡で、住居エリア周辺の階段状の石組みは段々畑だ。じゃがいもやとうもろこしを作っていた。

この「天空都市」が機能していたころ、日本では戦国時代。

日本で信長が天下統一したのと、スペインがインカ帝国を滅亡させた(マチュピチュが廃虚となった時期)のはほぼ同時期だそうだ。

そしてそれからほんの数十年の時を経て、スペインがペルーから持ち帰ったとうがらしやとうもろこし、ピーマン、じゃがいも、トマトなどが貿易によって日本にもたらされている。

そうした地球の反対側から旅してやってきた野菜たちが、今や「日本の夏の風物詩」と感じられるほど身近に馴染んでいるのも、今回の記事のテーマに通じるものがあるだろう。

「地元の人と勘違いされた」ということは、そこにいるのが自然体に見えるというか、風景にある程度馴染んでみえたということでもある。

自分自身も上述したようにペルーを旅する中で親近感やなつかしさを抱くことが何度もあった。

その上で、他者から地元の人と間違われることでその親しみが自分の主観、自分からその場所への一方通行の思い込みだけでないと感じられて「テンションが上がった」ことを覚えている。

・

・

・

きっと種蔵でのリリさんも近い気持ちだったんじゃないかと思う。

彼女の故郷は島根の山奥の片田舎。

飛騨・種蔵の風景と似た雰囲気の場所であることが彼女の言葉から窺い知れる。

そう、だからリリさんは……

「自分の故郷から遠く離れた、けれどどこか似ていると感じる落ち着く場所で、他者からも『地元の子』かと問われたことが面白かった」から、テンションが上がってしまったのだ。

主人公サイド

次に、主人公からなぜ「君はここの子?」という問いかけが出てきたのか考えてみたい。

そういう言葉が出るということはつまり、それくらいリリさんのたたずまいが種蔵の風景に自然に馴染んでいたからだろう。

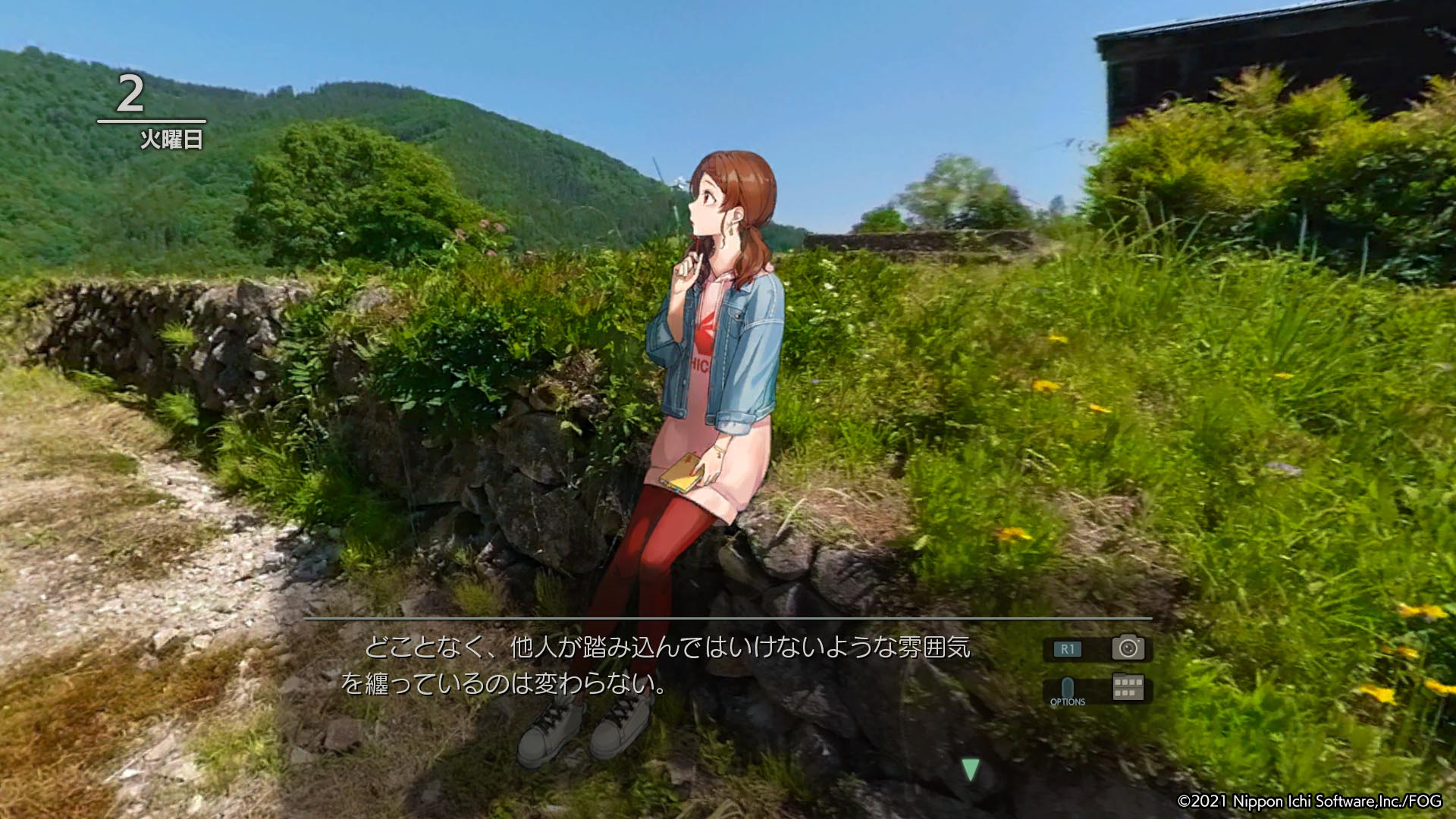

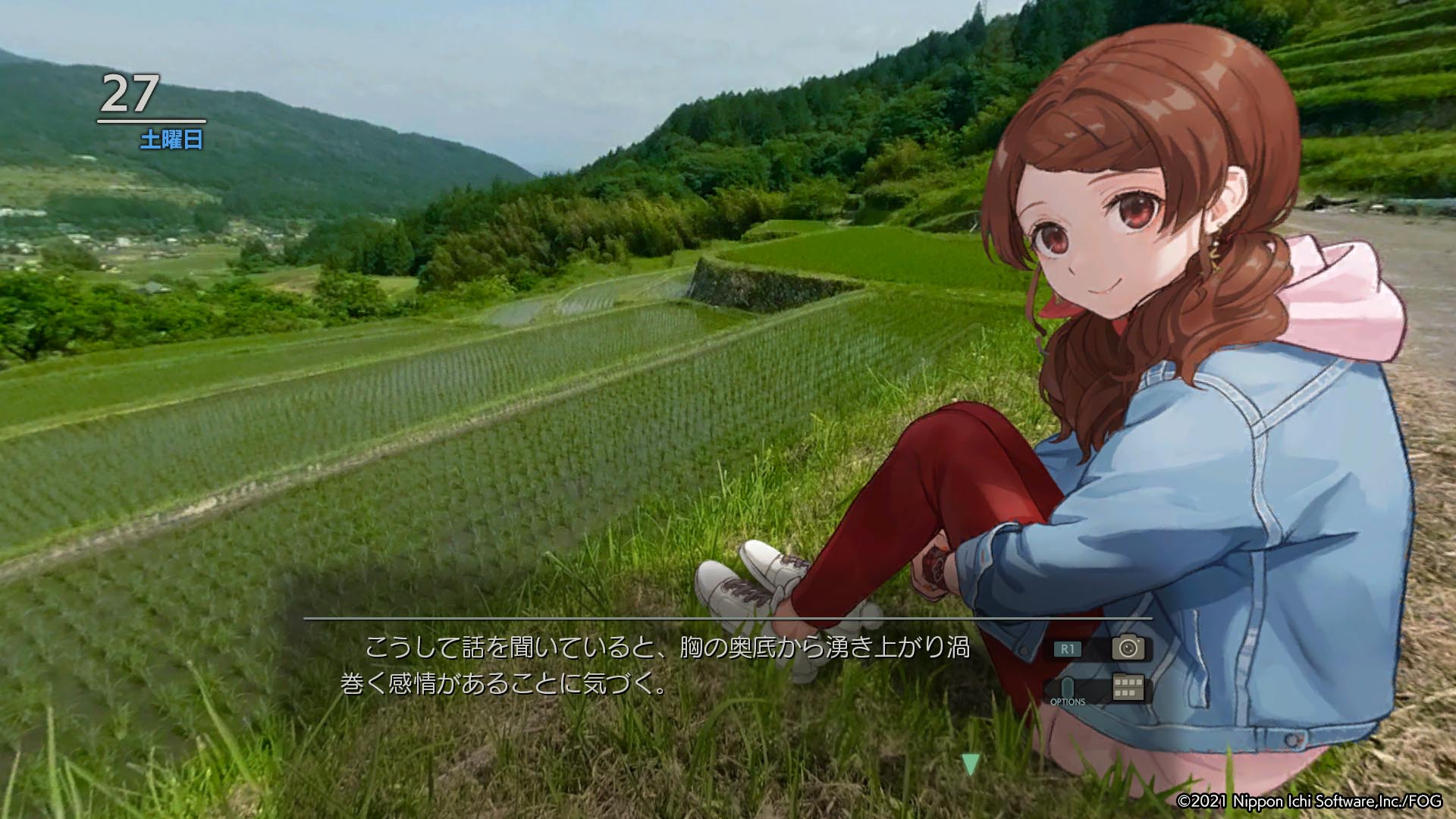

具体的な描写としてはたとえば、「地面に腰を下ろすのが平気なところ」として作中で触れられている。

出会いを振り返ってみれば、種蔵でリリさんが腰掛けている場所も、都会とか田舎に限らず現代の若い女の子の大半がスカートで座るのをためらうくらいに元気な雑草たちが生い茂っている場所だ。

実際に訪れて近くでみると、こう。

リリさんはそんな雑草の絨毯にごく自然に腰掛けていた。

一方で、服装や髪型などは都会的なもので、地元の子かどうか確信できるほど馴染みきっているわけでもないという不思議なバランス。

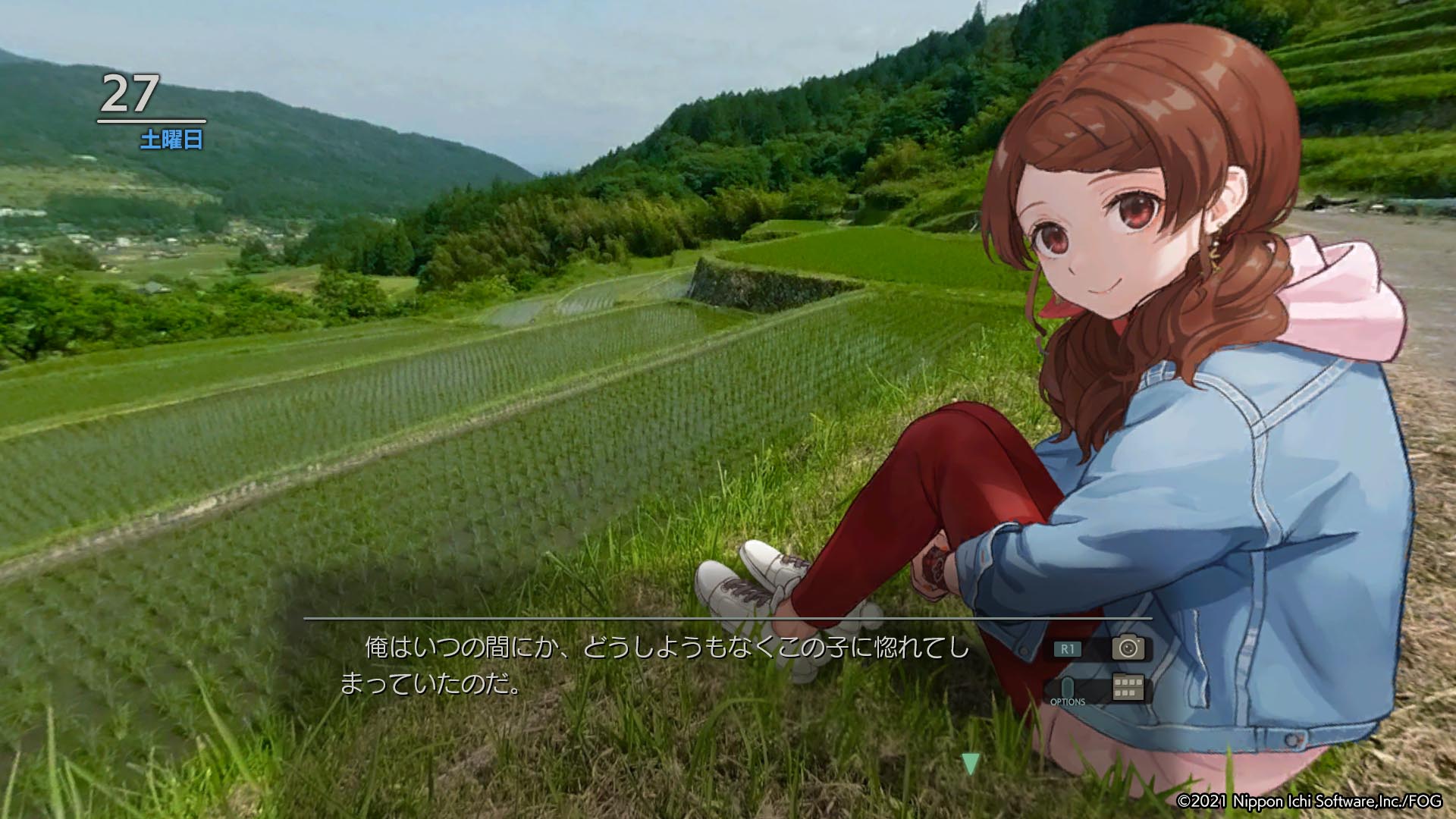

主人公はのちの坂折棚田での会話では彼女の印象について、「地面に直接腰をおろすことを躊躇いそうな都会的な雰囲気」で、片田舎出身ということを意外だとも感じている。

都会的な雰囲気や服装と、山里の風景に馴染むたたずまい。

それはちょうどこのとき、東京と島根の中間で行くか戻るかの「天王山」状態にいる彼女の立場そのものの曖昧さとも重なっていた。

だからこそ、無限にある会話の選択肢の中から「君はここの子?」という質問が主人公の口をついて出たわけだ。

この質問は相手(たとえば自分を都会的、先進的だと自負している人間)によっては気分を害するかもしれない、けっこう紙一重の言葉。

おしゃれな若い女性、という情報から浮かぶ人物像ならば、コンビニもない田舎の風景の中でここの子かと問われるのは心外である場合が多いだろう。

自分も、風雨来記4初回プレイのときはいきなり「地元の子?」とか聞き出す主人公に「おいおいマジか」と思った記憶がある。

怒られるんじゃないかとハラハラした。

が、実際返ってきたのは好意的な反応。

その後もテンションはうなぎ昇り。

ふらっと立ち寄っただけ。

お兄さんは観光?

取材だよ。

面白そうな仕事だね。今まで行った場所で印象に残ったところは?

北海道かな。

……と話が広がっていく。

片田舎から東京に出て数年を暮らし、いろいろあってUターンする途中の、逃避気味の寄り道。

「君はここの子?」

それは、そんな特殊な状況にぴったりハマった一言だったのだ。

これは、風雨来記1における、時坂樹と摩周湖のオマージュという見方もできるだろう。

時坂樹は「まるで摩周湖そのもののように透き通るような雰囲気をまとっている」と主人公に感じさせていた。樹は東京都港区出身で、摩周湖には観光で訪れただけだったが、その裏にある状況を考えると主人公の感覚はぴたりとはまっていたことが分かる。

まとめ:モノローグの外で

プレイヤーは、主人公の内面描写をテキストで確認することができる。

そのテキストに、基本的に嘘はない。

主人公が脳内で思ったことがそのまま映し出される。

だからついつい、そこにあらわれないものを軽視……無いように扱ってしまいがちだ。

もちろん創作の受け取り方、楽しみ方は人それぞれ。

行間を読むという楽しみ方を好まない人も増えていると聞く。

表現として明確にあらわれない文脈は、読み手の妄想に過ぎない。

作品として形になっているものだけが正解。

だから、それを語っても不毛だ……という考え方だ。

その立場を否定はしないしひとつの正解でもあると思う。

白か黒かつけたがるのは人間のサガでもある。

ただ、一般論は置いておいて自分の好みについて言えば自分が面白いと思うものは概して、行間や文脈の隙間、あるいはその外に余白があるものな気がする。

歴史よりも、古代史や考古学が好きなのも、絶対的な正解がすでに失われて、今後も確定することがないところが魅力だからだ。

大体の近似解や、真理に近づく資料は発見されるかもしれないが、100人の研究者が100人とも納得するような正解は未来永劫あらわれない。

邪馬台国の場所などその際たるものだ。

いくつかの条件がそろえば——たとえば「魏から卑弥呼へ送られた金印」のような魏志倭人伝の記述と一致する物品が出土した場合などには、99%ここに違いないという精度まで近づくことはできるかもしれない。

それでも「その金印は別の場所にあった邪馬台国を滅ぼしてこの場所へ移されたものかもしれない」とか「後の時代に偽造されたものかもしれない」という可能性はどこまでもつきまとう。

また、魏志倭人伝そのものをどこまで信用できるのかという問題もあり、実際に明らかな事実誤認と思われる記述もあるため、極論魏志倭人伝内の倭の記述そのものが、「伝聞の1から100をふくらませたこたつ記事だ」という説を主張する研究者もいるくらいだ。

そんなおおげさな話までいかなくても、友人や家族、自分自身の気持ちについてだって曖昧なもの。

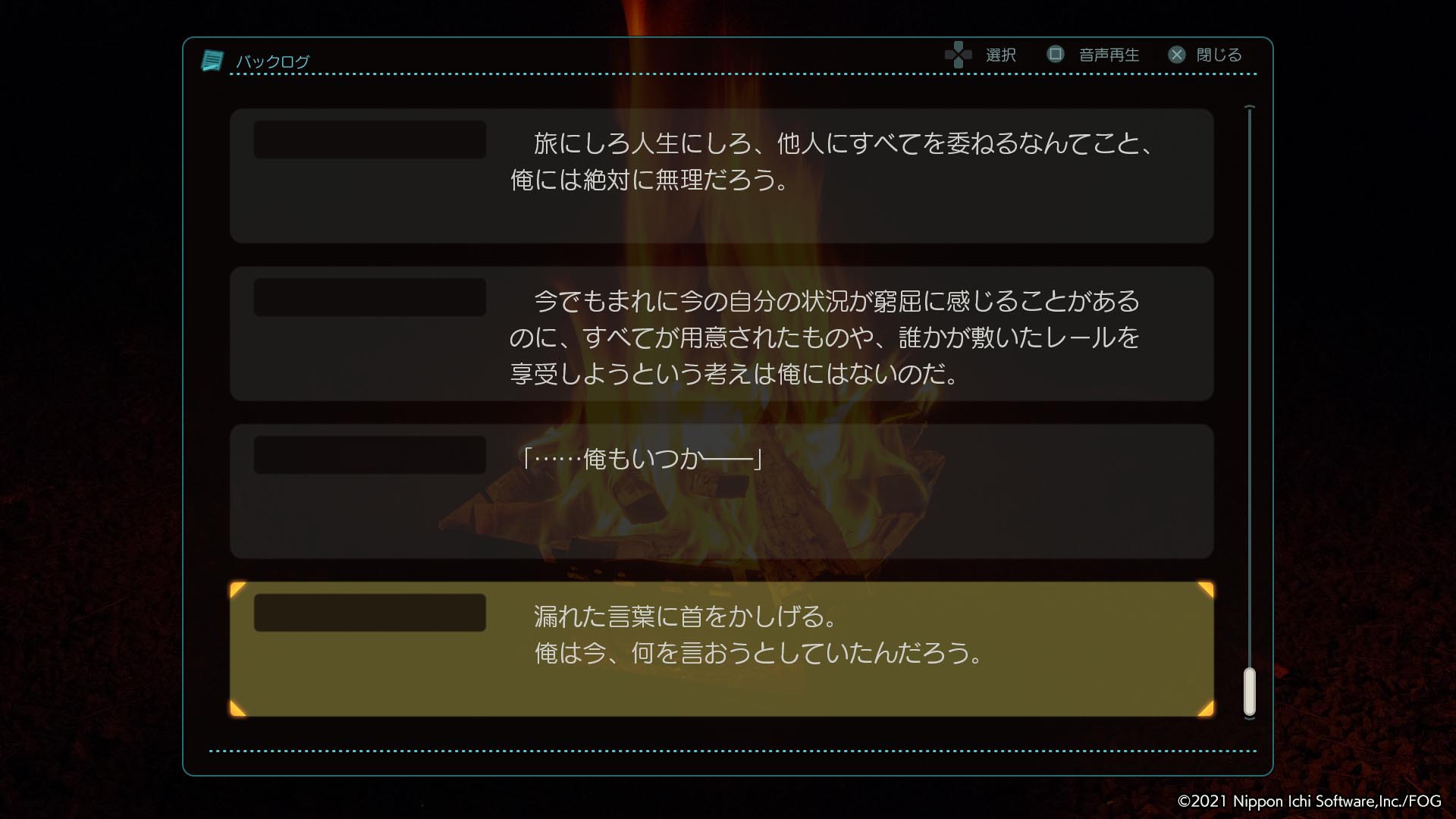

「あのときなんであんなことをしたんだろう」

そんな想いのひとつやふたつ……あるい数え切れないほど、多くの人が抱えている。

自分自身でも自分の気持ちがわからない、自覚できない、あるいは意識したことがない。

自分の心さえ思う通りにはならない。

そういう経験のひとつやふたつは多くの人にもあるだろう。

遅刻の常習犯は遅刻しようとしてそうしているわけではないし、部屋の片付けが苦手な人も別に部屋を汚そうとしているわけではない。

誰かを好きになろうと意図して好きになれるとは限らないし、逆もまた然り。

失ってから初めて大切だったことに気づく――なんていうのも世の常だ。

世の中というものは人の心もふくめて、白か黒かじゃなく、グレーのグラデーションに満ちているから素敵だ。というのが自分のスタンス。

なので行間を読んで資料を集めて、ああだこうだと語るのが好きなのだ。

・

・

・

繰り返すが、風雨来記4作中で、プレイヤーは、主人公の内面描写をテキストで確認することができる。

そのテキストに、基本的に嘘はない。

主人公が脳内で思ったことがそのまま映し出されている。

一方で「思い浮かべなかったこと」や「考えないようにしていること」、主人公自身が言語化できない思い、あるいは自覚がない、意識もしていない、そういう感情の機微に関してはモノローグにあらわれない。

だから読み手も、彼のその内面のすべてを俯瞰して把握、理解することはできないのだ。

現実に、自分自身の気持ちをすべて理解できるわけではないのと同じように。

・

・

・

「君はここの子?」。

なんとなくかけた一言。

なぜその言葉が出てきたのかを考えるだけで、見えてくるもの、感じられるものがある。

モノローグにあらわれない心の動き。

そういうものを想像すると、その場面がより現実感のあるものに感じられる。

写真に写った木の影で、フレームの外にある木々を感じられるように。

差し伸べられた手の先にいる、自分を想像できるように。

道の先をどこまでも歩き続けるために。

今後も、リリさんのことを考えていきたい。

コメント