島根を巡る旅から帰ってきた。

坂、遺跡、炭酸、温泉、山。

振り返ってみると、島根へ行く前も含めて今年の夏の旅はどこかしらで全部がつながっていたと思う。

早速旅の記憶をここにまとめていきたいところだけど、一日目を書き終えた時点で一万文字を超えてしまった。後半に進むに従って文字数が増えていく傾向にあるから、十日分を書き終えるのはかなり先になるだろう。

そうした旅の模様は次回以降順次アップしていくつもりだが、今回は、今年の島根旅で最も印象的だったことにしぼって書いておきたいことがある。

旅の醍醐味のひとつに「予期せぬ出会い」がある。

人との出会い、場所との出会い、食べ物や出来事、歴史や生き物との出会い。

あるいはこれまで気づかなかった自分自身との出会い。

島根を訪れるのは今年で3度目で、過去の探訪でほぼ島根一周と言えるほど県内を巡ったから、どこにどんな街やスポットがあるか、どの道をどう走ればそこへ行けるかなどをおおまかに把握して「しまって」いた。

なるべく違ったルートをとるように巡るとしても、道中に「いつもの場所」「いつもの道」が増えてくる。

そして、「どうしても行きたかった場所」は過去の二年でだいたい探訪済み。

だから、旅に出るまでは地図を広げていても……いや実際に出て島根に着いた初日の時点でも、なんとなく「予期せぬ出会い、目新しい発見はもう無いかもしれない」と思っていた。

「気ままな旅」というよりも、事前にピックアップした行きたいスポットを順番に巡る「計画的な旅行」という要素が強くなるかもしれない。

1日目はここ。2日目はここ。この日はここに泊まって、その次はここへ。

それはまるで、過去の二年で終えきれなかったジグソーパズルのピースを埋めるような行程。

決してそれも悪くない、悪くないんだけれど、自分が旅に一番求めているもの……思わぬ驚きとか感動との出会いには期待出来ないんじゃないだろうか……

漠然と、そう感じていた。

・

・

・

ところで、今回の旅の日程ではひとつ大きな懸念点があった。

9日間の旅程の中で、前半の3日間に「雨マーク」がついていたことだ。

実際には予報よりだいぶ悪化して、初日(土曜日)の夕方から5日目(水曜日)までずっと雨模様が続いた。

降雨量も多く、線上降水帯による集中豪雨にも遭い、停滞を余儀なくされたこともあった。

だが、しかし、結論から言えば今回の島根旅は、「雨があったからこその、予期せぬ出会い」に満ちていた。

雨が降るから停滞する。

雨が降るからルートを変える。

雨から逃げるように、あるいは雨を活かすように動く中で結果的に、いつもは訪れないような場所へ雨宿りがてら立ち寄ったり、本来訪れるつもりがなかった地域へ足を延ばしたりと、普段の自分ならとらないような行動、選択が自然と増えた。

そして、その積み重ねが、事前の要素とは大きく違うかたちへ旅を変えていった。

旅に出る前までは——ほんの数日前まで——前日までは——いや当日の朝、あるいはほんの数十分前まで「存在すら知らなかった場所」に自分が立っている。

そんな驚きの体験、新鮮な感動の連続となった。

思えば、20年来「風雨来記」という作品を追いかけてきた割に、「風」のイメージにばかり注目して旅における「雨」の要素はついついないがしろにしがちだった。

どうしても自分の中に「雨の日」というものへの苦手意識というか、行動範囲が狭まったり行動意欲が削がれることへの忌避感があったからだけど、今回の経験を経て雨と旅の関係についてあらためて考えさせられた思いだ。

考えてみれば「風雨来記」というタイトルに含まれている「ふうらい」という言葉。

この原意は「風来坊」、つまり「ひとところにとどまらず旅から旅への生活をする人」の意味だ。

だから、ただ旅人をテーマにした作品名をストレートに考えるならば「風来記」というタイトルもあり得ただろう。

だけど、そこに「雨」という言葉を加えて、「風雨来記」というタイトルは出来ている。

この「雨」には、「主人公=風」に対する「ヒロイン=水(雨)」という意味や、主人公や登場人物たちの「涙」。あるいは「雨によって新緑に塗り替えられた初夏の北海道の大自然そのもののイメージ」など色々な要素が織り込まれていた。

「風」と「雨」という組み合わせはこの作品に限らず、人生や旅において乗り越えるべき避けられない身近な障害として、「雨ニモマケズ風ニモマケズ」とか「雨風しのげる場所」のようにセットで使われることも少なくない。

海外ではまた違った感覚があるかもしれないが、少なくとも日本の旅において「風」と「雨」は付き物なのだと思う。

風に運ばれる気ままな旅もあれば、雨に背中押されて導かれる旅もある。

普段の自分なら選ばない選択。

思わぬ印象の変化。

自分自身の価値観のポジティブな変化。

それは、自分にとってはリリさん――母里ちありとの出会いで起こったことと地続きだ。

「普段の自分なら選ばない選択肢だから、あえてそんな道を選んでみる」

今回の旅は、そんな「座右の銘」をあらためて心に刻み直す得がたい経験になった。

・

・

・

ここからは、自分が見つけた「予期せず出会った風景たち」の写真を並べて、今回の島根旅をダイジェストで振り返ってみようと思う。

- 旅のはじめの花火大会

- 宵闇の展望台

- 霧の山城

- 山に包まれた棚田

- 1300年前から存在した板壁のような山の上に建つ神社

- 渡りに船、土砂降りに温泉

- 地名:伊弉冊

- たたらを追いかけて奥出雲へ

- 炭酸巡りの果てに

- 普通の川岸に間欠泉!

- 宵闇にまぎれて野湯に入浴

- 赤名高原いろいろ

- 山に呼ばれた……のか?

- 最高の温泉

- そのとき一番近い夕日の名所へ

- 出雲大社の隣山

- ついに発見した「真名井の清水」

- 夏の神在(ぜんざい)

- 赤いトンネルをくぐって!

- 最後にして最大

- 夕日に追われて/誘われて

- 通りがかった神等去出(からさで)の杜

- なんとなく空港

- 古墳公園の実物大古墳模型!

- 「おお!」と思わず声が出た!

- バイクだから見つけた「イベント」

- やっぱり夕日に誘われて

- 最終日の最高の朝焼け

- 意宇へ

- 松江とリリさん

- 水とご縁

- また、母里の郷へ。

- まとめ

旅のはじめの花火大会

雨予報で早めに決めた安来のキャンプ地のそばで、ちょうど花火大会が始まった。

前半が晴れ予報だったらもっと遠くまで走るつもりだったから、今回この風景に出会えたのは間違いなく雨のおかげだ。

振り返ってみれば、古墳、山、山城、たたら製鉄、風土記の伝承――この旅で繰り返し出会うことになる要素に初日から遭遇していたようだ。

宵闇の展望台

雨でキャンプ場に一日停滞。

午後、テントから抜け出して、歩いて行けるところを散策した。

日が暮れたのでそろそろキャンプ場へ帰ろうかなと思っていたら、住宅街の中に展望台を見つけたので登ってみた。

ほんのちょっとだけの高台。

町並みに手が届きそうな、なんだかなつかしい眺めの展望台だった。

霧の山城

天気予報とにらめっこしながらルートを変えまくった結果、通りがかった戦国時代の城、月山富田山城。

前日までここに来る予定は全く無かった。

これまで特に興味もなかったのだが、この日なぜか急に興味が湧いて登ることにした。

雲が多くて視界はあまりよくなかったものの、そのぶんおごそかで幻想的な雰囲気を楽しめた。

これも悪天候ならではの思い出だ。

また、この山城を探訪したことにより、自分の中で「山城フラグ」が立ったのか、この後も「なんとなく」山城を登っていく事になる。

山に包まれた棚田

今夜泊まるキャンプ場へ向けて走っていたとき「棚田→」と書かれた小さな看板に誘われてここへ。細い山道からいきなり目の前に広大な棚田が広がった

一面の田んぼに、喜ぶリリさんが目に浮かんで思わず嬉しくなってしまう。

ここでは二組の来訪者と出会った。

一組目は島根に移住先を探して車で巡っているカップル。

もう一人は、県内に住んでいてちょくちょくこの場所に来てはのんびり棚田を眺めるのが好きという男性。

1300年前から存在した板壁のような山の上に建つ神社

偶然遭遇した、板壁のような山。

鎮座する神社は船林神社、出雲国風土記には「神様が乗ってきた船だというのでこれを船岡山という」との記載がある。

左右どちらも崖で落ちたら数十メートル下まで真っ逆さまという他でちょっと見たことがない不可思議な地形。

祀られている神様もちょっと興味深くて、名前に出身地名が入っている。

阿波枳閉委奈佐比古命(あわきへわなさひこのみこと)。

そう、阿波国から船でやって来た神様なのだ。

島根で神社を巡っているとこういう、「古墳時代以前にその地域を開発したり何かしらで活躍した偉人が後に神格化された、地域ローカル神様」とたくさん出会う。

ヤツカミズオミツヌ、ウヤツヒメ、ミズワカス、ヤナイヒメ、ユラヒメ、アヤトヒメ、キノマタノカミ、イソタケル……

メジャーどころではヤガミヒメやスセリヒメも同様だろう。

島根のローカル神様にやけに女神が多いのは、彼女らのルーツがヒミコのように女性リーダーが活躍した弥生時代にあるからだろうか?

そういえば、岐阜の橿森神社に伝わる開拓伝承でも、亡き夫に代わって開拓に尽力したのはヌノシヒメ、女神だった。

息子のイチハヤオではなく、母が伝承の主体。

あれも弥生時代の話で、伝承と符合するように周辺にはたくさんの弥生遺跡が集中していた。

閑話休題、本来こういうローカルな神様は日本全国津々浦々あらゆる土地に存在したはずだけど、時代を経ていくうちにメジャーな神様に同一視・混合・合祀――後付け、上書きされて、ほとんどの地域で本来の名前や性格が失われてしまっている。

中には稲荷神や豊受姫、天満宮(菅原道真)のように、一豪族や一地方の氏神、あるいは一個人から全国区に大出世した例もあるものの、数少ない例外だ。

島根において本来の神様が名前も性格もそのまま残っているケースが多いのは「出雲国風土記や延喜式、あるいは記紀神話の中にその名が明確に記録されているから」だろう。

出雲で最も高い神格を持っていた熊野大社の主祭神「神祖熊野大神櫛御気野命」にしても、スサノオに上書きされそうになりつつもなんとか本来の情報を今日まで保ち続けてこられた一番の理由は、「出雲国風土記にスサノオとは別の神として記述されているから」だと思う。

渡りに船、土砂降りに温泉

強烈な土砂降りで停滞を余儀なくされたとき、運命的にちょうど目の前にあった温泉。源泉掛け流しで400円。風土記にも記載があるとても古い温泉地だと後から知る。

地名:伊弉冊

たまたま見つけた「伊弉冊」という名前の集落。全国でも珍しい地名らしい。

奥出雲の中でも最奥地に近く、イザナミの陵墓とされる比婆山(広島との県境)が近い。

たたらを追いかけて奥出雲へ

山奥に突如広がるたたら長者の旧屋敷。前知識なしで、偶然が重なってたどりついた

炭酸巡りの果てに

たまたま通りがかったラムネ温泉。近くには今も炭酸の源泉が沸いていた。少し前ウィルキンソンや三ツ矢サイダーの炭酸源泉巡りをしたのだが、ここでついに、生の炭酸源泉を口にした。

源泉掛け流し。

ただし源泉の温度は15度と冷たいので、40度くらいに加温しているそうだ。

温度はそれほどではないけれど、非常にあたたまる。

これは、温泉に含まれる炭酸が皮膚から吸収され、血管を拡張するためらしい。

普通の川岸に間欠泉!

ルート上に見つけた謎の間欠泉。

何の看板も立っておらず、ただそこに自然とあるだけ。

宵闇にまぎれて野湯に入浴

さらに温泉。

道路沿い、「酒谷の野湯」という看板に誘われて寄り道

赤名高原いろいろ

名前も知らず、期せずして訪れた広島との県境「赤名高原」。

真夏なのに朝晩は寒いくらいだった。

前日まで全く知らなかったスポット「赤名湿地」

赤名を走るとあちこちで「赤名湿地 ◯キロ」の看板が目についたので立ち寄ってみた。

湿地と湿原の違いは、土壌に泥炭層があるかどうからしい。気温の低さや植生、周囲の環境などが重なるとゆっくり時間をかけて泥炭層が形成されていくそうだ。

そういう定義からするとここは湿原ではないそうだが、素人には見た目では判断がつかない。

同じく赤名にて。

湿地へ行く途中に看板を見つけて、なんだか気になってついつい登ってしまった瀬戸山城。

この旅の初日に登った「十神山」にあった十神山城とともに、尼子十旗十砦のひとつに数えられる尼子氏の防衛拠点のひとつだったそうだ。

そして本拠地は、三日目にふらっと立ち寄ったあの月山富田山城。

旅の序盤でそうした場所へ訪れていたからこそ、自分の中に生まれたアンテナに引っかかったのだ。

山に呼ばれた……のか?

今回は訪れる気は全く無かったのになぜか巡り巡ってたどりついて登っていた——三瓶山。

三年連続の探訪となった。

以前にも書いたとおり、ここが出雲の西の果て。

石見国のはじまりの土地でもある。

最高の温泉

三瓶山へ行ってルートが逸れたおかげで、遂に行けた温泉津温泉

去年の北海道旅、あまりの寒さに凍えながら走っていたところ偶然通りがかって訪れた道北の「豊冨温泉」が最高すぎる温泉だった(石油や天然ガスを含む非常に珍しい泉質)んだけど、そこで「島根の温泉津温泉も最高」だという情報を知って以来、そのうち行きたいと思っていた。

今年はルート的に行けないだろうとも思っていたけど、三瓶山に行ったことでルートが大きくずれて石見に入ったため(三瓶山は出雲と石見の県境)、温泉津までちょっと足を伸ばすことにした。

ルートが逸れたおかげで、海水浴まで楽しめた。こんなこともあろうかと水着を持ってきていてよかった。

そのとき一番近い夕日の名所へ

夕暮れが迫ってきたので一番近い夕日の名所へ。

出雲神話・国譲り編の最終決戦の場所、稲佐の浜だ。

その流れで、日が暮れた後の出雲大社前を歩いた。

・

・

・

道路を走っていて見つけたヤマタノオロチ型水汲み場

国道9号出雲バイパス近くで出会った大国主の像。一定間隔毎にスサノオからシロウサギやワニ、スセリヒメまで出雲神話の登場人物たちが道ばたに並んでいた

出雲大社の隣山

三瓶山の山頂で出会った登山家のお姉さんにおすすめされた「出雲弥山」に朝イチで登ってみた。

出雲大社は島根でも人気・知名度ともに一番人気の超有名スポットだけど。

そのすぐ隣の山に登る事ができて、こんな景色が広がっていることを知っている人はほとんどいないのだ。

自分もつい数日前までそうだった。

後日詳しく書くつもりだけど、出雲大社と直線距離で1~2キロの場所にあるにも関わらず、この山を登山していると山中では出雲大社の気配を全く感じない。

「出雲大社さん?ああ、お隣ですよ。うちは別の神域です」といった雰囲気。

出雲平野が一望でき、稲佐の浜や三瓶山など神話に関する有名スポットは見えるのに、ちょうど出雲大社境内だけが隣山に隠れて見えない。

出雲国風土記にも「御埼山」という名前で記述はあるが、この弥山のことではないとする説もあるそうで、出雲におけるこの山の立ち位置はなかなか不思議だ。

単に登山して面白いだけじゃなく、色々な想像も捗る非常に興味深い山だった。

まだまだ他にも色々なルートがあるようなので、今後、出雲に来るたびに登るつもりだ。

ついに発見した「真名井の清水」

古墳時代以前の古代の神社は、湧き水のある場所に建っていることが多い。

というか、湧き水がある場所が神社になっていったケースが多いんだと思う。

ここは、出雲大社の境外、数百メートル東にある神水の湧水場「真名井」。

もしかしたら、元々の出雲大社はここにあったのかもしれない。

夏の神在(ぜんざい)

ぜんざいの語源は諸説あるが、候補のひとつに「神在」がある。

毎年11月=神無月は、全国の神様が出雲へ旅に出るので「神無月」だが、出雲では逆に神様が大勢いらっしゃっているので「神在月」という。

この「神在」の時期に振る舞ったのが「神在餅」であり、後に「ぜんざいもち」となった……という。

出雲ではお正月のお雑煮として「ぜんざい」を食べる地域があるほど地域に根ざした名物であるものの、自分が訪れるのはいつも夏。

ぜんざいを食べる機会はないものと思っていた。

が、なんとなく出雲大社前にある「ご縁横丁」に立ち寄ると……

赤いトンネルをくぐって!

偶然、ルート上に、いつか行きたかった神社があることに気づいた。ここにあったのか!

近年はSNSで映えスポットとして有名なようで、ぽつりぽつりと訪れる人が絶えなかった。

最後にして最大

古墳には「古墳時代に築かれた墓」という定義がある。

そのため弥生時代に築かれた墓は、学術的には古墳ではなく「弥生墳丘墓」と呼ぶ。

逆に言えば、「そこに古墳が築かれている=その土地での古墳時代のはじまり」と考えることもできる。

古墳を「鳥類」とするなら、弥生墳丘墓は「始祖鳥」。

原始的な古墳と解釈しておけばそう間違いではない。

古墳は、大和政権が力を持つとともに日本全国で画一的に築造ルールが定められていくのが特徴で、弥生墳丘墓はその逆でかなり地域色が強い。

出雲にはかつて特殊な弥生墳丘墓「四隅突出型墳丘墓」が築かれていた。

コタツに似た形のこの遺跡には面白い特徴がある。

この形が見られるのは、出雲と中国山地、そして北陸地方だけに限られていることだ。

それは、出雲神話におけるイザナミの埋葬からスサノオの冒険、そしてオオクニヌシの行動範囲までぴったり重なる範囲であるので、神話とひもづけて考えられることもしばしばだ。

さらに、今回訪れてさらに興味深い情報を聞いた。

「全国でも最大規模かつ最終期の四隅突出型墳丘墓がここで見つかった」こと。

多くの遺跡はだんだんと縮小していく形跡があるものだが、最大のものを作った直後にぱたっと痕跡がとだえるというのは意味深だ。

いったいなぜ???

受け継がれてきた王家の血筋が途絶えた?

あるいは……大きな政権交代があった?

これもまた、出雲神話にひもづけるなら「国譲り」が浮かんでしまうけれど、詳しい考察はまた後日機会をあらためて。

先ほどの墳墓群に併設されている資料館の係員さんに教えて貰って……

この古墳は、四隅突出型墳丘墓の時代から300年以上後のもので、出雲地方最大級の前方後円墳。

前方後円墳は許可制で、中央(大和)の許可なしでは作ることができなかった形とされる。

大きさは、その被葬者の権力の大きさをあらわしている。

つまり、「大和と同盟関係あるいは支配下にあった、この地域の長の墓」だと考えることができる。

・

・

・

この古墳群は時代的につながっており、同じ王族のものと考えられているそうだ。

それは四隅突出型に葬られていた王達の末裔なのか、それとも外からやってきた別の一族なのか。

出雲の古代については分かっていないことだらけだ。

夕日に追われて/誘われて

通りがかった神等去出(からさで)の杜

朝一番。

広島出身で、今は出雲でボランティアガイドをしているというおじいさんと出会って古代出雲について激論を交わしたあと、松江に向けて走り出した。

途中、万九千神社の前を通りがかったので参拝していくことに。

神在月に出雲へ訪れた神々は、帰る際に一旦この万九千神社へ立ち寄って宴会をしてからそれぞれの帰路へ着くと言われている。

これを「神等去出」という。

自分も明日が旅の最終日。

これから家路へ向かっていくという意味では、この神社へお参りしておくのは良い祈念になるだろう。

万九千神社へは2023年の旅でも訪れたんだけど、そのときは台風まっただなかで防風にあおられていたことを思い出す。

なんとなく空港

出雲平野を走っていて広々とした道路が気持ちいいなと思っていたら、いつの間にか空港のそばにきていた。

古墳公園の実物大古墳模型!

宍道湖を望む丘の上、巨大な古墳がたたずんでいる。

これは本物ではなく、復元模型。

すぐ近くにある新興住宅地造成中に発見された古墳を、実物大で再現している。

ただ、この復元模型には大きな意義がある。

日本は気候が温暖なため、古墳はすぐに草木の緑に覆われてしまう。

古墳と言えば緑の小山のような姿を思い浮かべる人がほとんどだろう。

が、本来作られた当時の古墳はこのように石で覆われた建造物だったのだ。

そして、こうした巨大な石像物を小高い丘の上に築く意味もはっきり見えてくる。

正面に見える宍道湖。

あの宍道湖からも、こちらの古墳がはっきり見えるのだ。

湖上を往き来する者達に、この地域の王の威光を示すランドマーク。

ここに巨大な古墳が築かれた意図がはっきりとイメージできる、良い展示だった。

そこから数百メートルくらい湖側に進んだところにも面白いものが。

「おお!」と思わず声が出た!

先ほどの遺跡から松江のルート上にあった、名前だけは前々から知っている「佐太神社」。

立ち寄ってみたら、思わず声が出てしまった。

ひとめで「これはすごい」と思ってしまう雰囲気があった。

言葉にするのが難しいけれど、空間の圧縮感というか……

奥行きが消えて、背後の山が「後ろ」ではなく「上へ」伸びているように見えたというか。

オカルティックなものともちょっと違って、思わぬところで出会った不思議な自然物――巨大な岩だとか、樹木だとか――に畏敬の念を抱く、あの感覚に近かった。

ああ、すごい。

バイクだから見つけた「イベント」

3度目の島根旅、最終日前日となってはじめて、松江市街にやってきた。

バイク駐輪場を探していると、意外なことに松江城の城内に無料の駐輪場があったのでお城へやってきた。

バイクを停めて、少しお城を散策しようと歩き出す。

……すると、駐輪場から見えるお城から雲が噴き出していた。

なんだありゃ、と急いで近くに駆け寄ってみる。

やっぱり夕日に誘われて

この日も夕日が綺麗に見えそうだったので――宍道湖畔へやってきた。

夕日を見送る人達。みんな笑顔で、幸せそうだ。

自分もなんだかふわふわした気持ちになってしまう。

名も顔も知らない大勢のひとたちと眺める夕日も、いいものだと思った。

再び松江城に戻ってきて、雲海イベントのチケットを買って城内へ。

幻想的であった。

ただ、なんというか。

数日前、安来の月山富田山城に登った際、雨雲に包まれて下界の風景がほとんど見えなかったことを思い出した。

あれに似ている。

そう、この雲海イベントは「雲海に浮かぶ松江城を見るイベント」というより、「松江城と一緒に霧の中に迷い込むイベント」という感じになってしまっていた。

帰るお客さんの中には「やれやれ、ひどい目にあった」と笑いながら文句を言っている人もいたくらいだ。

風のある野外において吹き出した水蒸気の制御は難しいだろうが、「雲海に浮かぶ城」をうたうからには、スモークが周囲に広がらず城の周囲にだけ留まるための工夫が必要かもしれない。

はじめての試みということなので、次回以降があったらきっとどんどん改良されていくだろう。

最終日の最高の朝焼け

意宇へ

かつて、出雲創世の神ヤツカミズオミツヌが出雲の土地を作り終えたとき、最後に杖を突き立てて「おえ(完了)」と言った場所であり、出雲国風土記が書かれた奈良時代における出雲の中心地「意宇」。

旅の最終日はここから始めることにした。

この周辺はあまりにのどかで田舎然とした風景なのでかなりの郊外にあるかと思いきや、現在の島根県庁所在地である松江市内からわずか数キロだった。

徒歩で一時間程度という、都市部と言っていい立地にある。

国府跡の駐車場にバイクを止めて意宇を歩きながらスマホで地図を見たら、すぐ近くに古墳群が集中しているらしい。

数日前に四隅突出型墳丘墓群を見学したこともあって、ここもちょっと見ていくか-、と気軽な気持ちで寄り道してみた。

歩き始めてすぐ、背丈ほどのびた雑草が道を隠す。

なんとなく嫌な予感がしながら草をかきわけると、道は山の中に伸びていた。

結果からいうと、小高い山をふたつくらい登り、森の中をがっつり抜ける、ちょっとした軽登山コースだった。

道はしっかりしていて特別な装備が必要なものではないけれど範囲が大きく、バイクの元に戻ってきたときには2時間以上が過ぎていた。

最終日もやっぱり、思ってもみない展開から始まったのだった。

横並びの横穴墓、ひとつひとつ中に入って確認してみる。

内部の作りは少しずつ違う。

天井まで家の中のようにこだわられたもの、やや自然のままの状態に近いもの。

一番真ん中の石室に入ったとたん、頭上で何かが奇声をあげながら暴れて、外へと飛び出していった。

ビクッとしたがすぐに気づく。

コウモリだ。

この旅でもっとも思ってもいなかったエピソードといえば、最たるものがこれかもしれない。

「1500年前の古代の遺跡の石室の中を探索したら、コウモリの巣になっていた」

子供のころ、そんな探検を想像したものだが、ここでいきなり実現した。

左の壁にはカマドウマ、右の壁には見たこともない変なクモ。

なんだか、古代の遺跡に住む生き物3点セットみたいな布陣だ。

奇妙だけれど、どこか子供心がくすぐられてワクワクした。

・

・

・

ここまでならロマンあふれるいい話なんだけど、現実としては、石室内にはどこからか染みだしたらしく水たまりが出来ており、そこにコウモリのフンが堆積しているとは知らず思い切り踏み込んでしまってその水が飛び散って色んなところにかかるという非常に精神がやられる失敗があった。

特にカメラの三脚にがっつりかかったのはきつすぎて。

アルコール入りのウエットティッシュで何度も拭いたけど、それでもなんとなく嫌な気分が残り続けた。

が、そんな失敗が後々また別の発見につながったりもするのだから、旅というのは面白いものだと思う。

・

・

・

付近には横穴墓だけではなく古墳も多数存在する。

山頂にもひとつ。

とは言ってもすでに盛土は消失して、石室のみになっていた。

水が溜まった船のようだ。

ここの古墳群の中にひとつだけ、ずっと昔の時代……弥生時代の「四隅突出型墳丘墓」が発見されている。

古墳と四隅突出型墳墓は時代が百〜数百年単位で違う。

これが意味するところを考えると非常に想像が膨らむけれど、この考察についても後々にとっておこう。

・

・

・

ここの古墳群巡りコースはけっこう難易度が高いというか、初心者には厳しいというか、なかなかワイルドなスポットだった。

登山愛好家が作る「初心者にも優しい登山道」とは違い、普段から道なき山や森に入って遺跡を探したり発掘したりするフィールドワーカー目線のコースという感じ。

同じくらいの道幅の分かれ道に何の表示もなかったり、いきなり道が消えて林の中に放り出されたり(実際にはその場所全体が古墳群のまっただ中つまり目的地なのだが)と、普通の登山道のつもりで歩くと、訪れる人が少ないことも相まってちょっと危うい気がした。

道の脇にぽつんとたたずむ杜。

これは「意宇の杜」。意宇の語源となった場所と言われている。

ヤツカミズオミツヌが色々なところから出雲の土地を引っ張ってきてひとしきり国ができたので最後にここに杖を置いて「おえ」と言った。

これが意宇の由来だ――と、出雲国風土記に記されている。

「おえ」と言ったなら地名も「おえ」になるのではと思うが「意宇」なのは、「おえ」が動詞で、「おう」はその名詞形ということだろうか。

風土記は基本ルポルタージュに徹していて、つまり「筆者はこういうことだと思う」というような推測や補足は入れずに、聞き取った情報を淡々と「こう伝わってるのでこうなった」と記述している。

中には「それは無理あるだろ」というような地名由来もあって、たぶん風土記編纂者も「これは無理あるだろ」と突っ込みながらまとめていたと思う。

案外、今の自分たちと同じように「なんで『おえ』なのに『おう』になったんだよ」と疑問に思っていたかもしれない。

出雲国風土記は中央の勅命で提出が義務付けられた公文書だけど、ところどころ——たとえば冒頭では「生息している動植物も報告しろというけどこんなもんいちいち全部書いてたら多すぎてキリないだろ」というように筆者のぼやきが見られるのが面白いところだ。

個人的に何より面白く感じるのは、この小さな「意宇の杜」、元々はもっと大きい森があったのだろうな……と思いきや、出雲国風土記が書かれた時点でもう小さな杜だったこと。

所謂、意宇社者、郡家東北辺、田中在塾、是也。圍八歩許。其上有一巌。

いわゆる 「意宇の杜」とは 群家(国府にあった施設)の東北の田んぼの中にある小さな盛り上がり、これのことである。周囲は八歩ほど、その上に木が茂っている。

出雲国風土記

神話の旧跡は神社として祀られることも多いけれど、「神社」という体裁が生まれるより昔の空気というか、古代の信仰のかたち、原風景を感じられるこういう場所はとても魅力だと思う。

付近には、「意宇の社」に該当する杜が他にもある。

風土記時代の群家が正確にどこにあったか分からないので、当時の意宇の杜の正確な位置もまた、判明していないのだ。

とはいえ「だいたいこのへん」にあったことは間違いない。

そして「だいたいこんな感じ」だったのも確かだろう。

松江とリリさん

京都方面へ戻りつつ寄れるところに寄っていこう、そんな流れで松江城周辺を散策。

松江城近辺を歩く学生時代のリリさん――を想像すると、なんか意外と馴染まないというか、イメージが湧かない。

なんでそう思うんだろう。

歩きながら考えてみた。

……ここが「観光地」だからだろうか。

京都に住んでる京都人の9割が金閣寺や清水寺に行ったことがないのと同じような理由で。

学生時代のリリさんがたとえば松江に買い物とかで来たとしても、用があるのは大型店舗の多い市街地で、特に松江城を観光する理由もないだろう。

もしリリさんがこの町並みを歩いていても、地元の人というよりは県外からやってきた観光客のように見える気がする。

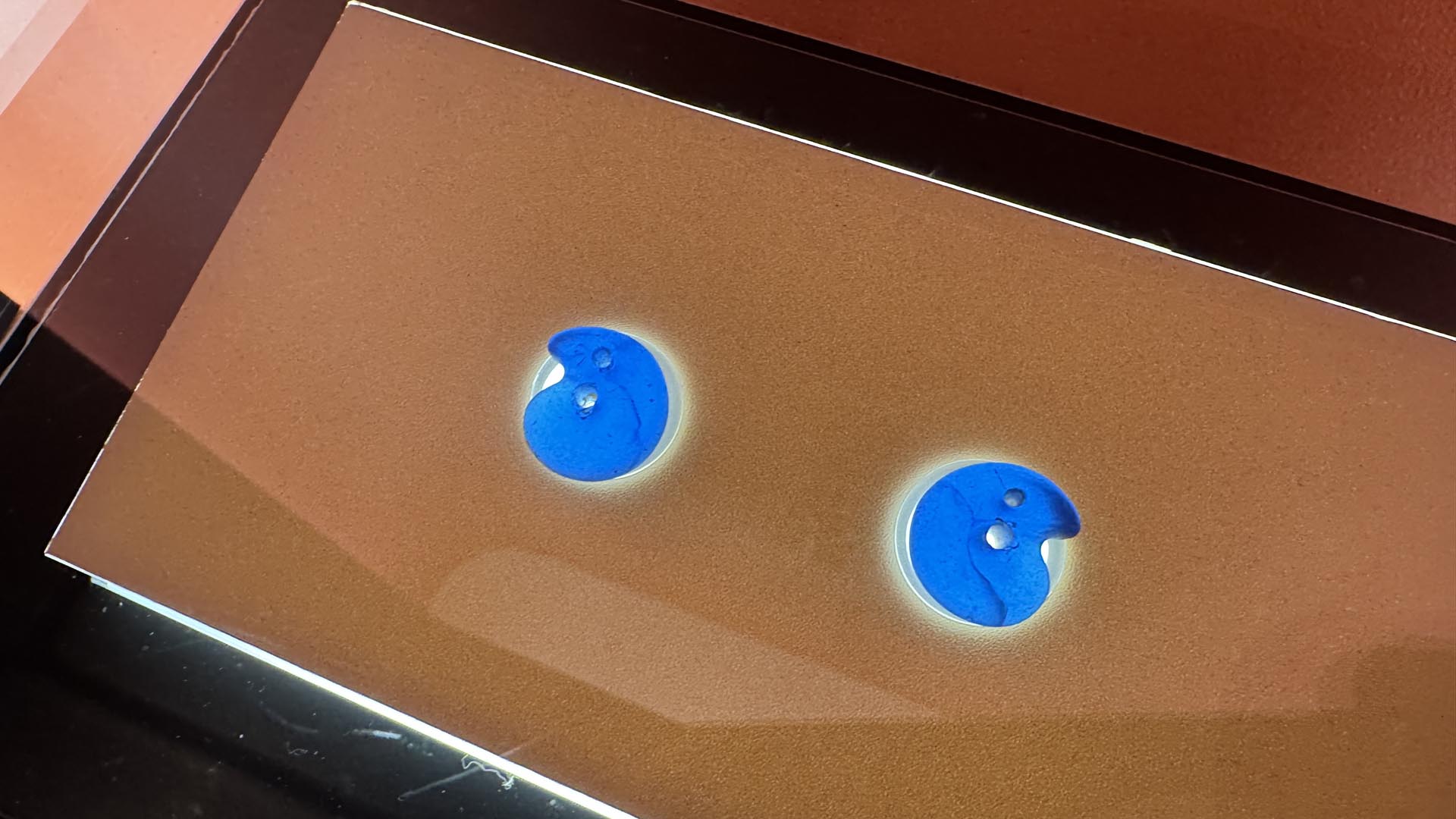

水とご縁

京都への帰り道。

松江の北東に、風土記の時代から湧き続けている泉があると聞いて訪れた。

1300年以上枯れることなく湧き続けている湧水。

泉の上を、竹の庇が覆っていて、漏れた日差しに照らされた水の中の藻がとても綺麗だった。

近くには、もうひとつ同様に風土記時代からの湧水があった。

水面に大量の藻が繁茂していて、その下の水は透き通ってはいるが淀んでいて、あきらかに飲用に適したものではないように思えた。

泉というよりため池のような規模。

水量が多い。

飲むための水というより、農業や生活用水として重要な場所だったのかな、と思った。

溢れた水が勢いよく流れ出て沢になっているところがあったので、そこで今朝汚れたままの三脚を洗わせてもらおうと下流へ向かう。

すると、下流の崖の下に小さな水汲み場があり、綺麗な水がこんこんと湧き出していた。

ものすごく冷たい!

喉を潤し、顔を洗い、汲んだ水を頭からかぶった。

夏の暑さが吹き飛ぶ気持ちよさだった。

実はこの場所、島根の名水百選の1番に選ばれていて、「目無水」という通称も「見えないほど綺麗だから」という意味らしい。

確かにこの水を見ると「名前通り!」とうなってしまう。

朝、あの遺跡に入っていなかったら。

そこがコウモリの巣になっていなかったら。

コウモリの糞に足を突っ込んでいなかったら。

巡り巡って、この「見えない湧水」に気づくこともなく帰っていたことだろう。

最後の最後まで、「予期せぬ出会い」に満ちた旅になった。

また、母里の郷へ。

そんなこんなで島根県を後にした。

ところで、島根県というのは出雲国・隠岐国・石見国の三つの国を統合したもの。

隣の鳥取県は、伯耆国・因幡国の二国を統合したもの。

「出雲神話」では、隠岐や石見の記述はほとんどない一方で、伯耆国や因幡国は重要な場所としてしばしば登場する。

因幡国はイナバノシロウサギの伝承が有名で、オオクニヌシの最初の妻となったヤガミヒメは因幡国の豪族の姫だ。

そして、伯耆国エリアは、出雲国風土記が書かれるよりはるか昔は出雲国の一部だったとする記述や考古学的痕跡があり、古事記においてもイザナミが出雲と伯耆の国境に葬られたとするなど、「出雲」を考える上では切っても切り離せない場所だ。

2023年、はじめての島根旅で旧母里郷を巡った時「母里」の語源についていろいろ調べたものだが、伯耆の由来もクシナダヒメが母親を呼んだ「母来」とする説があったり、イザナミの墓所と伝わる「母塚山」があったり、兄に騙されて命を失った大国主が「母の愛」によって蘇った神など、何かと「母」と縁深い土地。

今後「母里を巡る旅」の中でぜひ訪れたいと思っている。

とはいえ、残念ながら今回は時間切れ。

出雲と伯耆の境、雲伯。

そこに広がる「母の里」を、四隅突出型墳丘墓が立ち並ぶむきばんだ遺跡の丘から一望してから、京都への帰路へ着いた。

まとめ

今回は、「予期せず出会った風景」をテーマにあまり深掘りせずにここまで書いてきた。

この旅は事前に予期していなかったほど濃厚で、簡単には書ききれないくらい、これまでの自分の興味・アンテナでは引っかからなかった様々な要素が交差した旅となった。

今回書ききれなかったそんな旅の模様については、今後数回に分けてさらに深く掘り下げて書いていきたいと思う。

コメント