■前回

岐阜と「こしょう」

付知峡を堪能したあと、馬籠を目指して中津川方面へ南下。

途中、付知で道の駅へ立ち寄った。

まるまると太った立派なとうもろこし。

この旅では調理器具を持ってきていなかったものの、これくらい新鮮なら生でも食べられる。1本買っていこう。

とうもろこしは日本では野菜やおやつ扱いだけど、世界的には小麦に次ぐ第二の「穀物」で、主食にしている国も多い。

人だけでなく家畜の飼料としても優秀であり、気が遠くなるほどたくさんの系統・品種がある。

以前、とうもろこしの原産地である南米を旅したときは、市場にならぶとうもろこし達の多様さに驚いた。

赤、白、紫、黒など色とりどりだったり、一粒一粒が親指大の巨大なとうもろこしとか。

チチャモラーダ(とうもろこしジュース)は日本における甘酒のような立ち位置で、ペットボトルでも販売されているくらい日常に溶け込んでいたし、「おかき」や「あられ」のとうもろこし版みたいなおつまみもよく見かけた。

一方で、日本の「とうもろこし」はそのほとんどがスイートコーン、文字通り糖度が高くて粒の柔らかいタイプだ。

昭和の頃までは、もち系とうもろこしが主流だったと聞く。

過去の「龍の瞳」の記事でも触れたように、イネ科穀物(米、麦、とうもろこし等)には、大別して「うるち(しっとりタイプ)」と「もち(弾力タイプ)」の二形質がある。

「もち米」「もち麦」があるように、とうもろこしにも「もちとうもろこし」があるわけだ。

もっちりした食感で食べ応えと穀物としての旨味が強い。

一方、柔らかさと甘味に秀でたスイートコーン系統の嬉しい特徴のひとつが、先述のように「新鮮なら生食ができる」こと。

夏の旅ではきゅうりやトマトなどと併せて、行動食や夕食食材としても比較的買いやすい食材だ。(芯が食べられないため、生ゴミが出るのが難点)

この旅においても、二日前飛騨高山の朝市で購入したホワイトコーンに続いて二度目の購入となった。

・

・

・

フルーツコーナーには長野県産のプルーンが並んでいる。

いかにもとれたてと言った感じ。

生のプルーンはちょっとめずらしい。

そういえばここは岐阜の東端で、もうあと8キロほど東に行けば長野県。

そのためだろう、長野県産の品物が多く見られた。

また、この旅の道中でよく見かけた「すくなかぼちゃ」もあった。

すくなかぼちゃは元々、飛騨の山間部でのみ栽培されていた地野菜で、非常に甘味が濃く美味しいことから近年になって特産品として出荷されるようになり、あちこちでも栽培が広がっていったそうな。

一般的な栗かぼちゃよりも甘く、香りも濃厚で食感もホクホクとねっとりを兼ね備えたような特有のもの。

はじめて食べたときは「かぼちゃとはここまで美味しいものだったのか」と感動したほど本当に美味しかった。

基本的にこういう長いかぼちゃの系統は、甘味が薄くやわらかく水っぽい性質のものがほとんど。

それをだしで炊いて煮付けたりするのが基本だが、すくなかぼちゃだけは例外的にホクホクかつ甘味も旨味も濃厚なので、焼くだけ、揚げるだけ、煮るだけというシンプルな食べ方で楽しめるのが特長だ。

牛乳とたまごを足して混ぜ、金属カップにいれて焼けば「かぼちゃプリン」にもなる。

今回は調理器具を持ってきていなかったが、もしあれば夕食の食材に使いたいくらいだ。

何本か買って京都まで送ることにした。帰ってからのお楽しみだ。

ちなみにこのブログの一番最初にアップした投稿についている絵のリリさんが抱えているのはこのかぼちゃ。

「すくなかぼちゃ」の名はもちろん、飛騨で英雄として親しまれているリョウメンスクナが由来だ。

飛騨を代表するブランド食材として、その名が冠せられている。

・

・

・

付知ではブルーベリーも栽培されているようだ。

ある程度涼しく、湿度の保たれる場所でないとうまく育たないそうで、東側を深い山に囲まれた付知はブルーベリー栽培にぴったりなんだろう。

ビタミン補給も兼ねて、これも購入していこう。

チチタケというキノコも売っていた。

ネットで調べると、「究極のダシきのこ」なのだとか。

普通のキノコのように使うとコルクのようで美味しくないが、煮出すとまるで魚介類のような濃厚な出汁がとれる……のだそうだ。

非常に興味があったが、例によって調理器具がないので購入は断念。

白川茶100%の「割る緑茶」。

風雨来記4作中でも「白川茶畑」を探訪するエピソードがあった。

あの白川茶を濃縮した商品のようだ。

お湯で割ったら緑茶。

他にも牛乳で割ったり、焼酎で割ったり、お菓子に使ったりとアイデア次第で色々使えそうだ。

なんなら美味しい銘水と出会ったときに、その場ですぐ緑茶にして飲むこともできるかな。

お土産に買っていこうか。

こちらはこしょうの実。あじめこしょうと言うそうだ。

「こしょう」というと、現代では料理にふりかけるスパイスを思い浮かべる人が大半だろう。

だがこの「あじめこしょう」は、それとは関係ない。

こしょうは漢字では、胡椒と書く。

「椒」は、漢字の意味的には「辛いモノ」。

つまり、スパイスを指す。

山で採れる椒だから山椒。

胡で採れる椒だから胡椒。そのままの意味だ。

山椒は日本原産の香辛料で、縄文時代から使われていた日本最古のスパイスとされる。

古代では椒はこれしかなかったから、単に「椒」と呼ばれていた。

それから時代を経て、他の国から香辛料が入ってきた際にそれぞれに「椒」の字が当てられるようになった。

そのうちのひとつが奈良時代に伝来した「胡椒」だ。

胡※は「中国の西方国」という意味で、シルクロードの向こうからやってきたスパイス、のようなニュアンスらしい。

※胡麻や胡弓などの胡も同じ意味で、転じて遠い異国や文化が違う民族を指すようになり、さらに転じて怪しいとかでたらめという意味でも使われるようになった。例:胡散臭い。

この胡椒のインパクトがあまりにも強すぎたようで、「椒」ではなく「胡椒」という固有名がスパイス全般を含むニュアンスへと変わっていき、胡椒以外のスパイスも「胡椒」と呼ぶ用法が主流になっていったそうだ。

面白い事にこうした混同(あるいは統合)は世界共通らしく、たとえば英語では胡椒を「ペッパー」、とうがらしを「レッドペッパー」「グリーンペッパー」などと言う。

山椒は「ジャパニーズペッパー」だ。

あじめこしょうの話に戻るが、これは「蕃椒」の一種だ。

蕃椒は「蕃=唐から伝わった香辛料」という意味で、非常に強い辛味を持つことが特長。

唐から伝わった辛いモノ。

現代にはこれを言い換えた、「椒」より日常的な言葉がある。

「辛子」。

そう、「唐辛子」だ。

「あじめこしょう」とはつまり「あじめとうがらし」とイコール。

とうがらし類は現代でも、「胡椒」と呼ぶ地域が少なくない。

代表的なのが九州の「ゆずこしょう※」や、京都の「きごしょ※」であり、今回付知で出会った「あじめこしょう」もそのひとつということになる。

※ゆずこしょう…すり下ろしたゆず皮にとうがらしと塩を混ぜた調味料

※きごしょ…とうがらしの葉のこと

岐阜を旅する中で各地の道の駅や市場を覗いてきたけど、この「あじめこしょう」ははじめてみた。

東濃地方の特産品なのだろう。

「とうがらし」ではなく、「こしょう」という伝統的な呼び名が受け継がれてきた経緯が気になる。

京と江戸の文化が往来した中山道が近いことと関係あるのかな。

興味が出たので購入してみた。

お店の人によれば「相当辛いよ」とのことだ。

辛いのはけっこう好きなので、楽しみです。

・

・

・

馬籠を目指してさらに南下していく。

休憩中になんとなく地図を見ていて、「出雲神社」というスポットを発見した。

ネットで話題!のパワースポットらしい。

馬籠へ向かうルートからそう離れていない場所にあるようだ。

ちょっと立ち寄ってみよう。

道を逸れてしばらく行くと、またもや道の駅に差し掛かった。

あまりに天気が良いので気が緩み、つい寄り道してしまう。

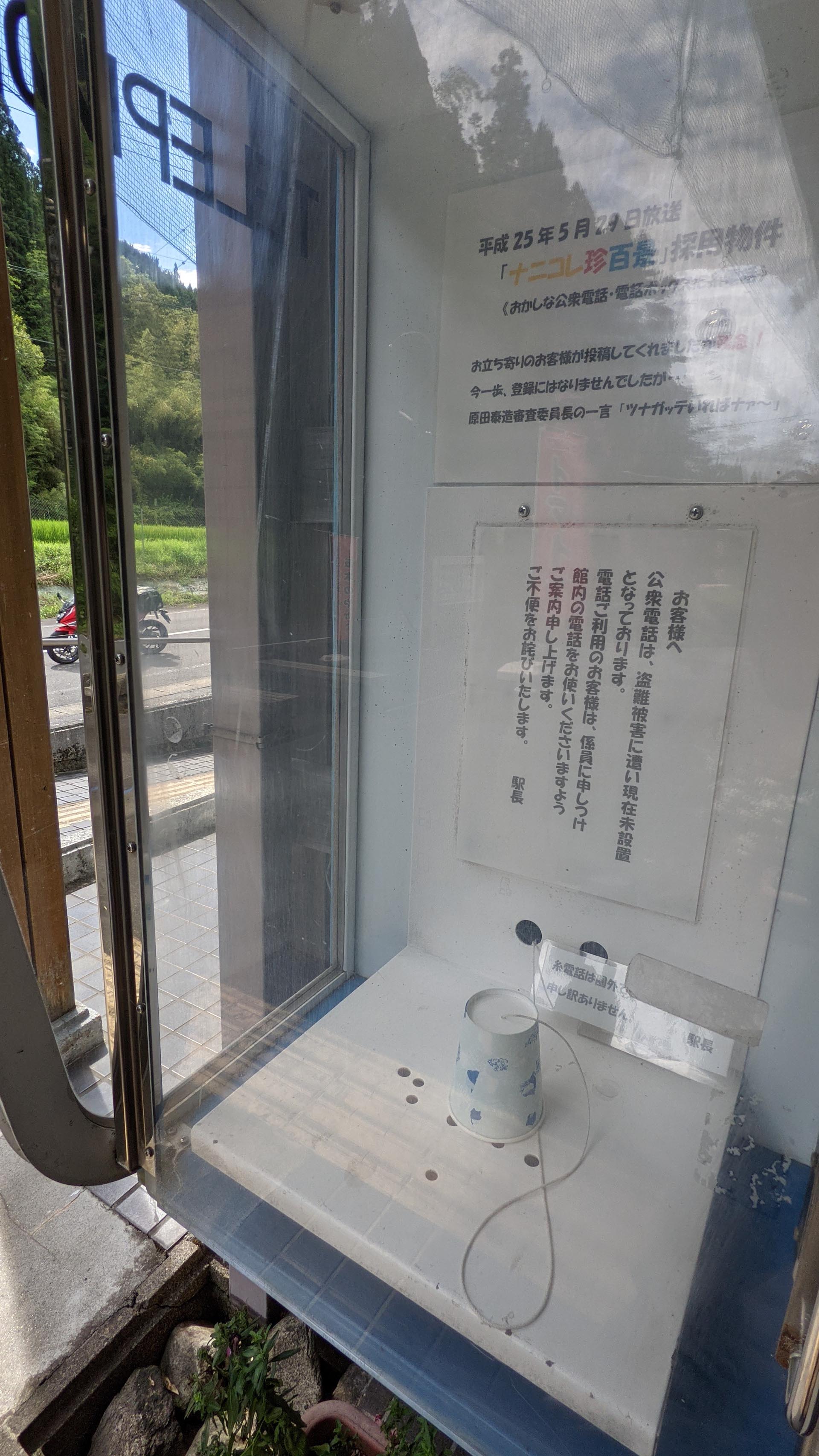

情報量の多すぎる電話ボックスを見つけた。

・公衆電話は盗難被害に遭って未設置

・なぜか置かれている紙コップ製の糸電話

・「糸電話は圏外です」の断り書き

・「ナニコレ珍百景採用物件」という謎の称号

そもそも公衆電話が盗難されるってどういう状況だよ、と気になって調べていたら、携帯電話が普及するより昔は割とある事例だったらしい。

電話そのものというより、中のお金を狙っての犯行なのだとか。

ここにもすくなかぼちゃ。

デパートとかでは一本2000円以上したりするのに500円前後で買えるのは確かに「とってもお買得!!」。

車で来ていればひとつと言わず買っていきたかったところだ。

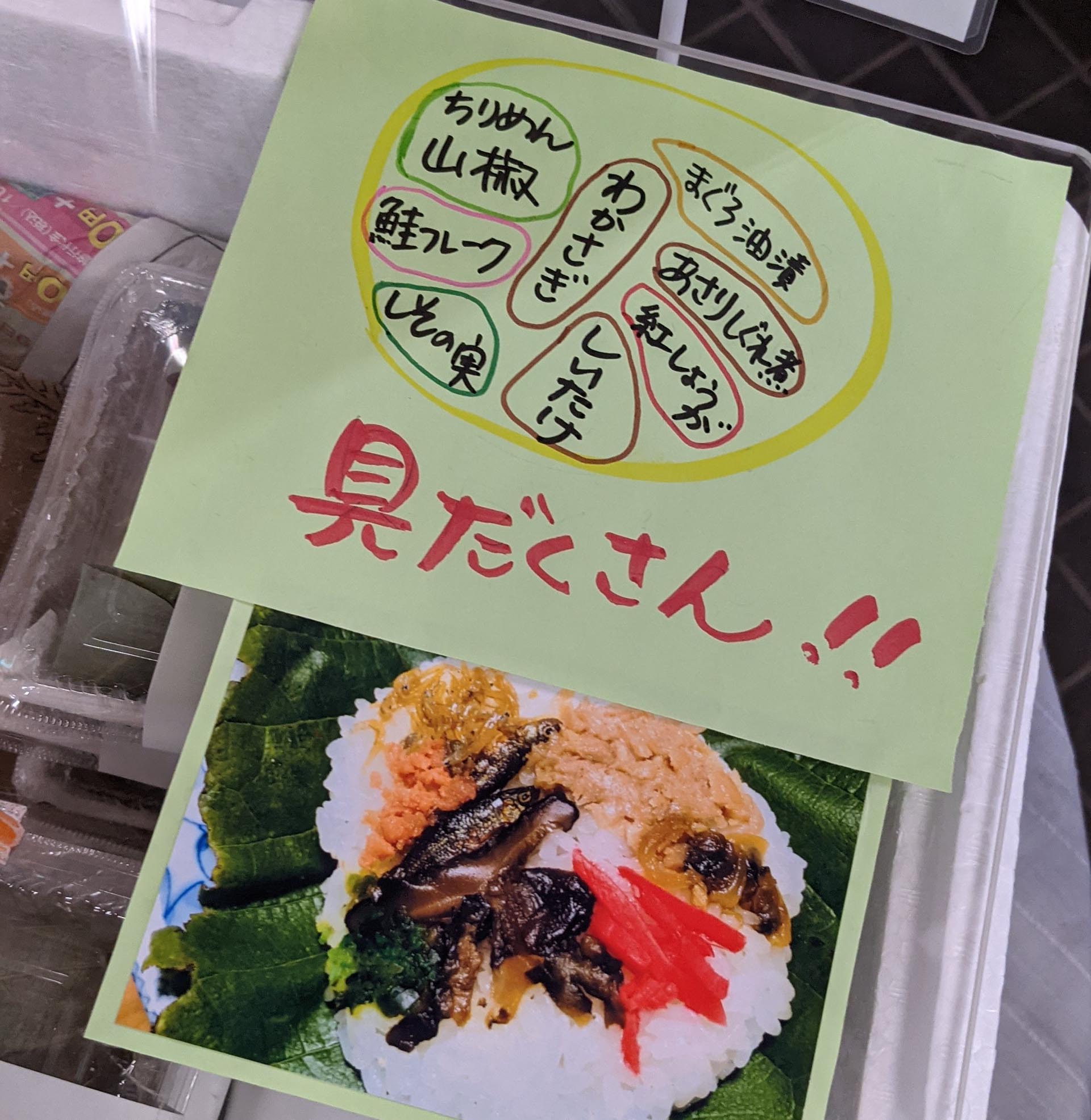

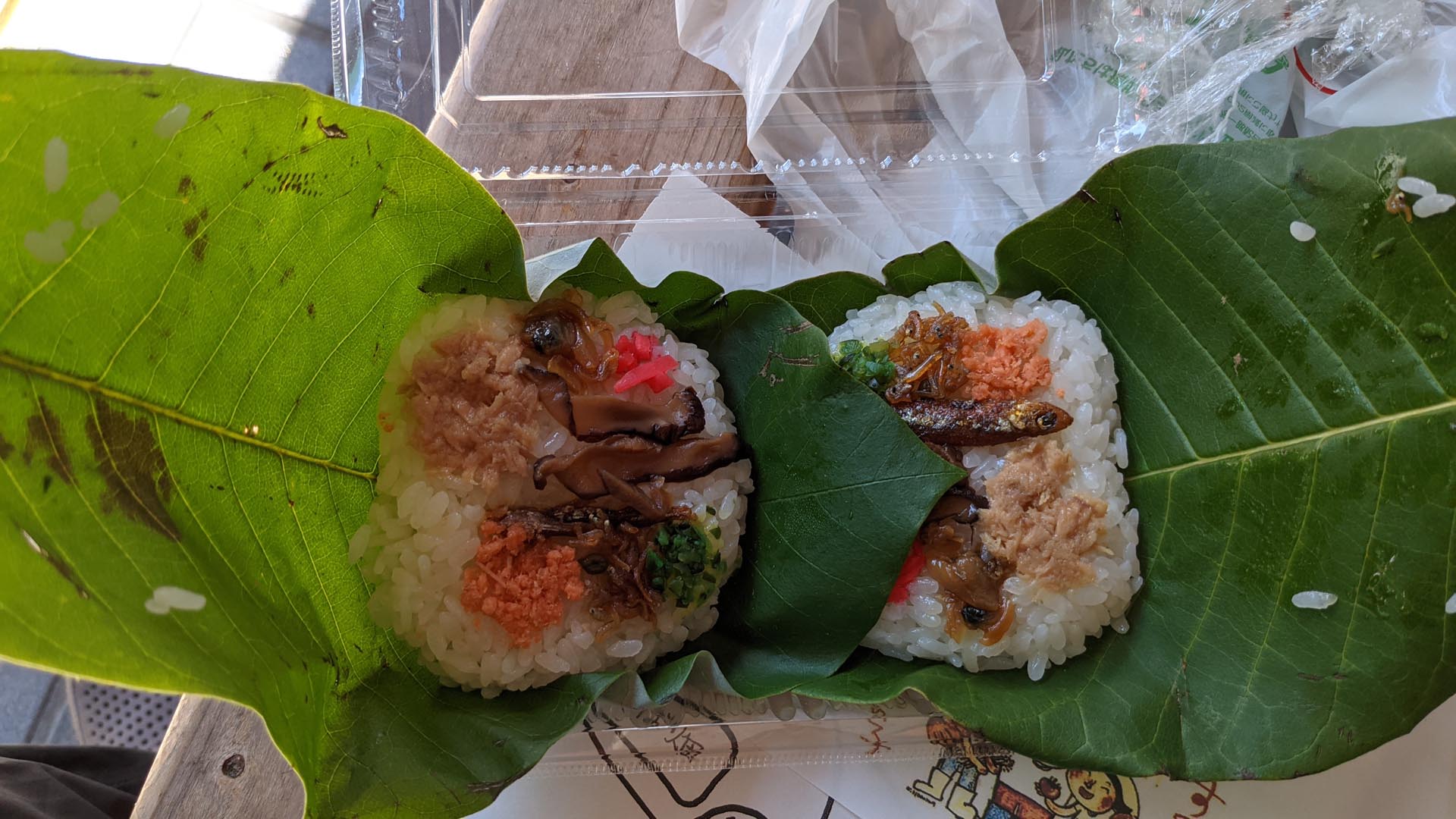

保冷ケースの中に「ほうば寿司」を見つける。

自分にとって、「岐阜のほうば寿司」は特別な想い出の食べ物だ。

20年近く前に自転車で日本一周をした際、ここから西の七宗町の山間部を走っていた。

そのとき、通りすがりの軽トラに乗った老夫婦が「ほうば寿司」を差し入れしてくれたことを今もはっきり覚えている。

なつかしいな。

お昼ご飯に買っていこう。

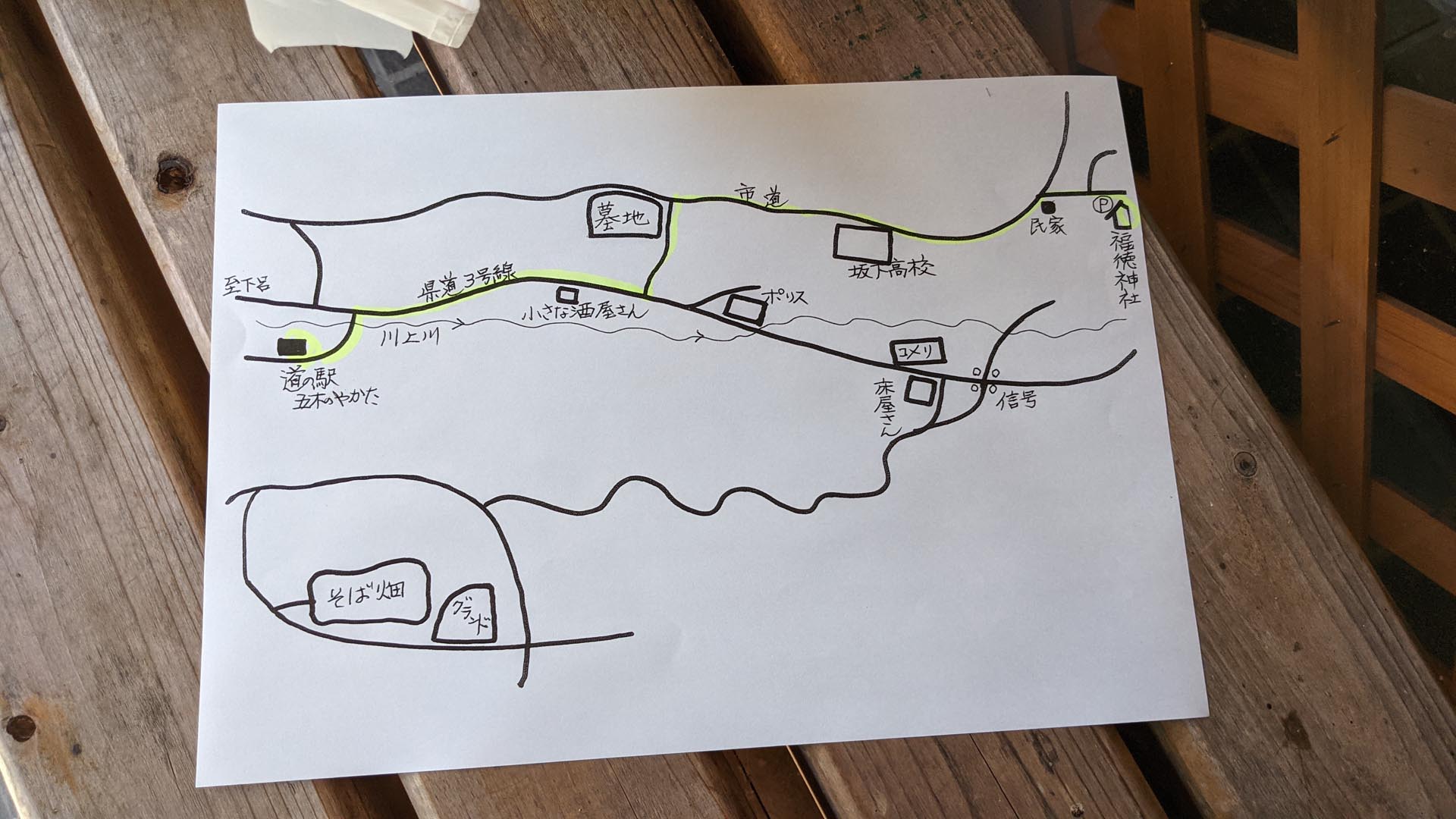

お店の人に例の「出雲神社」の場所を聞くと、備え付けの地図に載っているらしく詳しく行き方を説明してくれた。

正しくは「出雲福徳神社」というそうだ。

結構ややこしそうな道で、これは聞いておいて正解だったかも。

はぁ。

良い天気だなぁ。

青空を見あげながら、のんびりとほうば寿司を食べて幸せに浸る。

こんなに快晴になるとは、びっくりだ。

・

・

・

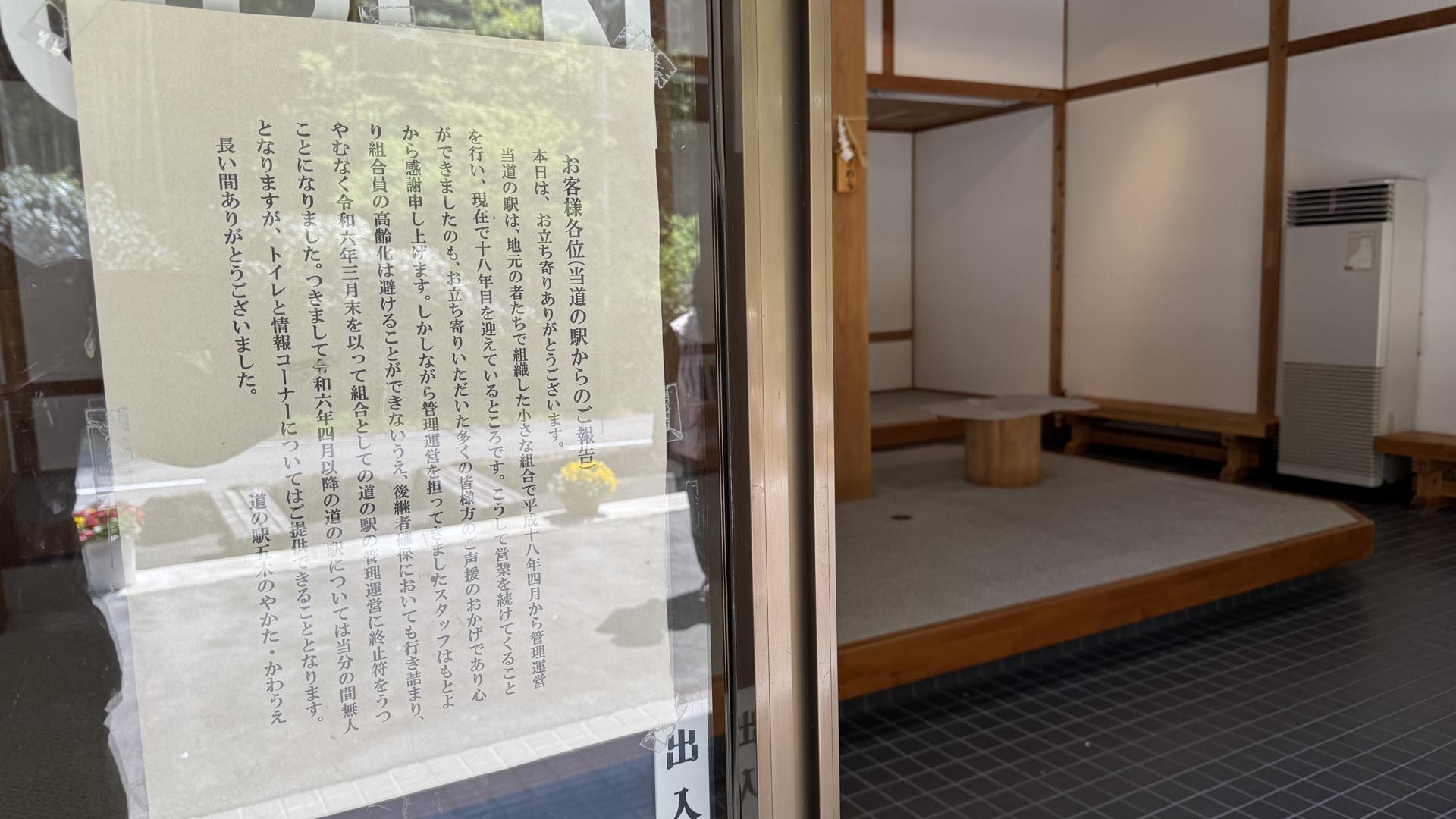

なお、2025年4月に再度この道の駅を訪れると、地域の高齢化による後継者不足が理由で直売所は閉店しており、無人施設となっていた。

道の駅としてはトイレと情報コーナーのみの提供だそうだ。

良い雰囲気のお店だったから残念。寂しい。

・

・

・

食べ終わり、バイクにまたがる。

先ほどの地図をもう一度確認して道を頭にたたきこんだら、再出発。

気持ちの良い風を浴びながら走り出し――――

唐突にその瞬間が来た。

……あれ、なんだか空が暗くなってきたな?と思って五分後には、バケツをひっくり返したみたいな土砂降り。しかもとんでもない大粒の雨だ。

地面をばちばち叩く音がもうやばい。

急展開に呆然とする。雨具の準備も何もしていないが走行中で停まる場所もすぐには見当たらず、あっという間に全身ずぶ濡れになっていく。

荷物は濡れないようカバーをかけてたのが救いか。

まるで滝を浴びる修行僧のように無心になって前へ進み続けた。

・

・

・

東濃の出雲

豪雨は十分ほどでおさまり、さりとて晴れることもなく、小雨がずっと続く。

そんな中迷いながらようやく「出雲福徳神社」の案内看板を見つけることができた。

住宅街の中、案内板がやけに新しく、よく目立つ。

隣には、伏見稲荷から分霊された「中山稲荷神社」。

この地域は神様の勧請にかなり勢力的だったようだ。

調べてみると、神様の勧請というのはたいへんなことらしく、たとえば出雲大社からの勧請の場合は受け入れ側にも神職としての特別な資格や立場、大社への多額の奉納などたくさんの手順と資金がかかるそうな。

つまり、この地域ではそれほどまでに厚く祀られているということになる。

(ネットで調べたところ福徳神社が分霊を受けたのは昭和初期のことで、現在ではもう出雲大社は勧請の受付を行っていないそうだ)

神さま親子がお出迎え。

やたらと縁起というか景気が良さそうな境内。

ここの出雲の神様はすでに述べたように昭和初期の勧請ということもあってか、境内は開放感があって現代的な雰囲気だ。

近年ネットの一部で話題らしく、検索してみると、「金運アップカード」に「宝くじ保管のための招福箱」などいろいろな金運グッズがネットショップやオークションサイトに並んでいたりして、柔軟というか何というか、普通の神社とは一線を画している感がある。

特に、境内の中央に座する大黒さま(大国主と同一視)とえびす様(事代主と同一視)の石像のおなかをなでると、宝くじが当たるということで有名なのだそうだ。

個人的には、金運より、天気を晴れさせてほしかったなぁ……なんて思ってしまい、いかんいかんと思い直す。

自分がこうやって行く先々の神社を訪れるのは、お願いをするためではなく、その場所をもっと知るため、そして無事訪れることができた感謝を伝えるためだ。

突然の雨でも事故することもなく今こうやってここに立っている。

そこに感謝するべきだろう。

・

・

・

境内の隅には「金精大明神」ののぼりが並んでいた。

「金精」というのは、種蔵探訪の記事※にも書いたが縄文時代の信仰道具だ。

※種蔵から数キロ北の川辺には、この石器の一大生産工房があって他地域へ輸出していた。

今はそこに塩竃金清神社が建っていて、境内の地中には今も無数の石棒が眠っておりことある毎に再発見されている。

考古学的には「縄文石棒」と言って文字通り棒状の石器であり、男性器を象って子孫繁栄を祈願したものと考えられている。

「女性を象る『土偶』」と「男性を象る『石棒』」、互いを対となす祭祀具だという説を唱える学者もいるようだが、なにぶん記録がない時代のことなので、実際の使用用途は謎に包まれている。

風雨来記シリーズにおいても、風雨来記ゼロとも言える「みちのく秘湯恋物語」で遠野を訪れた際に「コンセイサマ」として取り上げられた、縁浅からぬオブジェクトでもある。

ここの縄文石棒は、近くの河川を工事している際に土中から発見されたそうだ。

時代は縄文中期、今から約4000年前のもの。

竪穴式住居内の、一段高いところに祀られていたようだ。

妊娠も出産も、医学の発展した現代でもなおたいへんなことだ。

令和の日本では成人女性の5人に1人が何らかの不妊治療を受けた経験があり、新生児の11%が体外受精によって誕生しているというデータを政府が発表している。

さらに、出産時には5人に1人が母体安全を確保するためなどの理由によって帝王切開を行っている。

「授かる」という言葉の通り、本人達がどれだけ望みどれだけ努力しても、子宝に恵まれるとは限らないし、出産に際して母体へのリスクは常につきまとう。

今でさえそれほどたいへんなのに、医療の発展していなかった縄文時代には子供を産むということはどれほどの大事だっただろう。

……簡単に想像もできない。

見守る側は必死で祈ったはずだ。

母体の無事と、生まれてくる子供の健康を。

そんな祈りを受け止めた古代の石器が縄文石棒だったとするなら、何千年もの時を経て今もこうやって同じ祈りを受け止めているというのはなんだか不思議であり、とても自然なことのようにも思えた。

ネットだとかコンピュータだとか宇宙開発だとかがありふれてしまった現代社会に生きているとついつい人間を「ずいぶん特殊な進化を遂げた特別な存在」……と考えてしまいがちだけど、動物として根本的なところは数千年以上前からきっとそんなに変わっていないんじゃないか。

遠い遠い縄文人のことを「自分たち日本人にとっての祖先」と感じるのは、それが理由なのかもしれない。

6世紀初頭の「山の神」

中津川のはずれに、「山の神古墳」という場所を見つけて立ち寄った。

小高い丘の上の畑の中に、こんもりと小さな土の盛り上がりが残されている。

なんで「山の神」なのに山中ではなく、里の中の丘に祀られているのか。

「山の神」というと、単純に「山を司る神様」くらいのイメージを持つひとが多いかもしれない。

実際日本神話では「オオヤマツミ(大山祇)」という大いなる山の神をはじめ山の神は大勢いるが、それ以外にも意外とたくさんの意味を含んだ言葉だ。

現代社会では都市部に暮らすひとにとって「山」は日常から遠い場所に感じられるが、元々は里人にとって山は身近な、日常と表裏一体の場所だったからこそ多様な意味が生まれたのだと思う。

たとえば、男性から見た妻つまり奥さんのことを「山の神」と表現することがある。

これは「うちのカミさん」の語源だと言う。

なぜ奥さんを山の神と呼ぶようになったのかには諸説あって、日本神話の女神イザナミに由来する※1とか、山神はたいてい女性神であり嫉妬深いとされているから※2とか、山の機嫌(天気)は変わりやすいみたいなニュアンスを含んでいるというように解釈されるが明確な由来は不明だそうだ。

※1 イザナミは白山の祭神=山の神。黄泉比良坂の逸話のように、怒ると手がつけられない性格を持つ

※2 白山のイザナミ、富士山や霧島のコノハナサクヤヒメなどが代表的

見方を変えると、伴侶をそう謙遜することが慣用句として馴染むくらいに、「山」という存在は日本人にとって身近な存在だったということでもある。

実際、日本においてはごく一部の離島をのぞけば、山と平地は必ず「セット」だ。

どこにいても見える。

日本列島そのものが巨大な山脈という見方さえもできるだろう。

もうひとつ「山の神」の用法として、農村部では「山の神」は、「山から里へ来てくれる神」として使われることがある。

少しややこしい話になるが、「里の人々が祀る山の神」と「山の民にとっての山の神」は全く別の存在と考えると分かりやすいだろう。

山の民にとっての山の神を山そのもの、あるいは山のすべてとするなら、里の民にとっての山の神は、山から里に降りてきて一時的に里の神となって恵みをもたらし、また山へ帰っていく……季節によって立場や住む場所を変える存在だ。

それは、山から流れてくる、豊富な栄養分を蓄えた川の水をあらわしているのかもしれないし、あるいは普段は山に住んでいて時々里へ降りてきて力を貸してくれる山の民をあらわしているのかもしれない。

ともかく、「山から里へ季節限定でやってくる神さま」という概念は山深い地域の農村では現代まで人々の根底に残っていたようで、田植えの前に山の神様を呼んで里の神(田の神)になってもらう、秋に稲の収穫が終わったら感謝とともに山へお帰りいただくという信仰(春秋去来)が日本各地に現存する。

日本の稲作文化を象徴する儀式のひとつ、「田植え祭」もその一形態と言える。

意外なところでは、京都の「伏見稲荷」にもそうした祭事が残っている。

稲荷は現在でこそ商業の神様というイメージがあるものの、稲という字が入っている通り元々は稲の神様……というのは満点の回答ではない。

稲荷のルーツは古墳時代以前の山岳信仰にあり、現在でも稲荷神が宿る奥宮は稲荷山の山頂に存在する。

有名な千本鳥居は、そこのへ至るための参道なのだ。

そして、毎年5月の「稲荷祭」では、神様は里へ降りてきて神輿に乗り、氏子地域(京都駅周辺)を巡幸する。

千年の都として栄えた京都であってもなお、こうした感覚がいまだ隠れ残っている。

山と里のつながりというのは、自然科学的な考えにおいても現実に即している。

山から流れ出た河川は時としてあふれ、氾濫を起こすが同時に土壌を豊かにもする。

それは海も同様だ。

たとえば「氷見の寒ブリ」が代表するように富山湾の魚の美味しさは全国的に有名だが、それほどうまい魚が育つのは立山連峰の自然が豊かだからだ。

それと同じ事が、日本全国の「山」と「海」の関係で見られる。

自然豊かな山々から川を通じて里、そして海にたくさんの栄養が供給されて豊かな水産資源が育まれるのだ。

日本という島国で暮らすということ自体が、山の恵みを享受して生きることだと自分は思う。

・

・

・

この「山の神古墳」は先述した通り、山から離れたところにある。

本来は古墳群であり周囲に複数の古墳が存在したらしい。

一帯に山の神という名称が残っているということは、この地域では古墳がいつの時代からか「田んぼを守る山の神」として祀られていたんだろう。

古墳の盛り上がりのてっぺんに、「山の神」と刻まれた石が安置されていた。

その前は小さな花壇になっているようだ。

看板によれば、現存する古墳はもうこの一基だけ。

6世紀前半頃の築造だそうだ。

これは……ちょうど、継体天皇が帝位についた頃か。

継体天皇については過去の飛騨の記事で触れた。

実在が確実視される最古の天皇であり、現在の皇室へ直接つながる天皇の始祖とも言われる古代日本の超重要人物だ。

岐阜の古代を語る上でも切っても切り離せない。

継体天皇はもともと皇室の傍流の家系の末裔で、近江・北陸地方の王だったと言われる。

当時の天皇が子供を残さず崩御したため皇位継承を打診され、中央に進出。

尾張氏(飛騨・美濃・尾張を支配していた有力豪族。神話ではヤマトタケルが草薙剣を託した妻ミヤズヒメに連なる家系)の女性を最初の妻に迎え入れることで強大な政治的バックアップを得、さらに十年以上の時間をかけて京都、大阪、奈良へと地盤を作ってついに大和の大王の座についた経緯があるのだが、ここの古墳は「ちょうどその頃」に建てられたわけだ。

日本が大きく動いた激動の時代。

きっとこの古墳の主も、その流れと無関係ではいられなかったことだろう。

余談だが、中津川市のホームページには、地元の幼稚園の子供達が遠足でここを訪れた様子が紹介されていた。たいへん微笑ましい。

古墳の主もきっと喜んだことだろう。

・

・

・

バイクにまたがり、再出発。

遂に、遂に、馬籠だ。

雨、雨、馬籠

アップダウンを繰り返す山道を抜けて、ついに馬籠に到着!!

ここは種蔵、付知峡に続く、今回の旅のメイン目的地のひとつだ。

快晴の空の下、リリさんと再会したあの夏の想い出が今、脳裏に瑞々しく甦る……!!

おー、変わってない!

数年たっても変わらない風景にどうしたって感動してしまう!

ついに、ここまで来たんだ。

とにかくバイクを駐車場に停めよう。

いや、しかし……すごい雨だな……。

空の雲がすごい速さで流れていくぞ。

時刻は16時過ぎでまだ明るいものの、ほとんどの店は店じまいしていて、閑散としていた。

(訪れた2022年8月当時はまだコロナ禍の影響が残っていて、どこも観光客は少なめではあった)

雨足は強くなったり弱まったり。

かと思えば大粒の雨がばちばちと全身を叩く。

しかし、大雨の中での散策は前日の位山でたっぷり経験済みだ。

完全に濡れきってしまえば意外と無敵。

有名観光地の駐車場は近年有料のところが増えているけれど(観光客の増大に対して管理維持が大変だろうからそれ自体は当然の流れだとは思う)、馬籠宿は数カ所ある駐車場どれも無料だった。

そのひとつにバイクを停めて、人が少なくなった馬籠をのんびりと歩いてみよう。

ポジティブな気分で歩き出してすぐに、道端の看板に目と足が止まる。

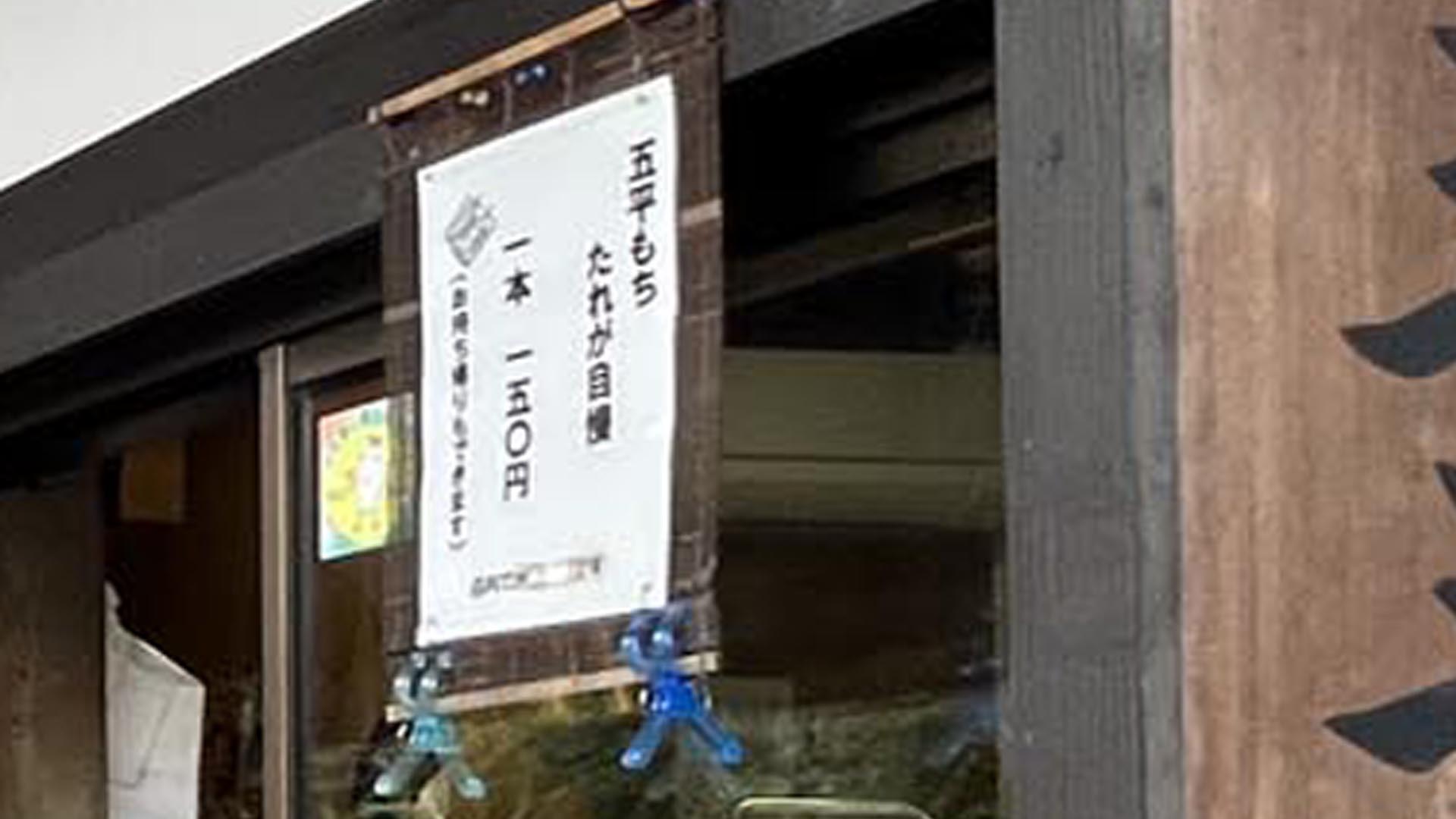

馬籠といえば五平もち。

一般的に「五平もち」と聞いて想起されるのは小判型や平べったい御幣型のものだと思う。

が、馬籠宿の五平もちは「くし団子型」なのが特徴的だそうだ。

2021年の夏、ネットで検索してその見るからに美味しそうなビジュアルに目を奪われ、「いつか馬籠を訪れたら絶対食べよう!」と思っていた。

歩き始めたばかりだけど、ここで腹ごしらえしていこう。

一本150円?!

安っ!!

てっきり安くても300円〜400円くらいかなと思っていたのに、人気観光地とは思えない価格すぎてびっくりしてしまった。

うおー、おいしそう!

タレのテリ具合とおこげのアクセントが食欲をそそる。

早速、いただきます……

独特の旨味と香ばしさがあって、めちゃくちゃおいしい!

看板に「たれが自慢」と書かれていたとおり、たれのうまじょっぱさのおかげで、中のお米がすごく甘く感じて、食べるのが止まらない。

五平餅ってこんなに美味しかったっけ。

感動してしまった。

あっという間に完食。

あー美味しかった!

木曽谷に生まれ、人情に育まれた「五平もち」

丹念に、愛情をこめて炊きあげたごはんをつぶし、丸く握り3個ずつ串にさし各家独特の「胡桃醤油(クルミ・エゴマ醤油)味」を醸しだしこれを木曽地方では古くから伝る爐の火で焼いてお客様をもてなしました。

一度御賞味下さいませ

・

・

・

……雨は止む気配無し。

なんだかこのままここでのんびり休憩してしまいたくなるけど……

気合いを入れ直して、先へ進もう。

坂を登っていく。

雨は相変わらず大粒だ。

だが、空は明るい。

じきに止みそうな気配はあるかも…………

坂を上り始めてすぐのところに大きな水車があった。

この水車は馬籠宿の観光情報でもよく写真が使われている、ランドマークのひとつだ。

先ほどからの雨のおかげで排水路は増水しており、すごい勢いで水が流れていた。

その水がいくらか分流しているんだろう、水車もぐるぐると回り続けている。

「これ、実際に回る水車だったんだ」と少し驚いた。

風雨来記4作中でもここのシーンはあったけれど、てっきりこの水車は稼働していない観賞用の置物だと思い込んでいたからだ。

ゲームでは360度天球写真が臨場感を高めていたけれど、現実すべてを表現するには限界がある。

とくに探訪スポットにおける「動き」や「音」、「匂い」などの表現に関しては弱点あるいは盲点とも言える。

想像と実際の違いを発見して楽しめるのも、自分自身で現地を訪れたからこそだ。

・

・

・

振り返ってみると登り始めたばかりなのにすでに結構標高が上がっていた。

馬籠宿の入り口から、リリさんと登った陣場展望台までは距離にして約700メートル、標高差80メートル強らしい。

道は微妙に曲がっていて、先はまだまだ見えない。

雰囲気が良すぎる。

雨でほんのり煙った伝統的な街並み。

外国人観光客からも人気というのもうなずける。

海外旅行でどこかへ行くとき、ほとんどの人は「その国らしい風景」を求めているはずだ。

日本人にとっても「まるで時代劇に出てくるようななつかしい日本の風景」と思える馬籠は、まさにそのイメージにぴったりの場所だろう。

だいぶ登ってきた。

地図をみるとまだ半分も来ていないけど……後ろを振り返ってみると。

うひゃあ。良い眺めだ。

高低差があるおかげで、下り側をみるとこんなふうに空が広い!

おまけにうまい具合にその向こうに広がる中津川の近代的な町並みが隠れて、馬籠の街道風景が浮き彫りになってみえる。

この視覚効果による「場所への没入感」はディズニーとかのテーマパークと同じ感覚かも知れない。

まるで別の世界や時代にタイムスリップしたような気分になれる。

これと対極にあるのが、「ガッカリポイント」という不名誉な称号で何かと話題にされる札幌時計台かもしれない。あれは時計台自体がガッカリなのではなく、周囲がビル群に囲まれてどうしても目に入ってしまい情緒がないというのがガッカリの理由の大半だろう。

道中の看板やのぼりにやけに「栗」をつかった食べ物が多いことに気づいた。

どうも栗はこのあたりの伝統的食材らしい。

有名な「栗きんとん」も元々は中津川が発祥だとか。

先ほど五平もちを食べたばかりだけど、何か栗のお菓子を買って食べてみようかな。

17時になってほとんどのお店が閉店してしまった中でまだ営業中だった槌馬屋というお土産屋さんの軒先で、「栗ふく」を購入。

「栗の形のカステラ生地」の中に「栗きんとん」に包まれた「まるごとの栗」が入っていた。思っていた以上にがっつりと「栗!」なお菓子だ。

満ち足りた気分でさらに先へ進む。

馬籠宿は日中は歩行者専用道路となっているけれど、17時以降は制限が解除されて車が通り始めた。

自分もバイクでゆっくり通り抜けてみたいとつい思ってしまうが、「住民以外の車両通行はお控えください」というお願いも掲示されているし、控えておこう。

展望広場の看板が見えてきた。

あともう少しだ。

ようやく宿場町を抜ける。

この先に、リリさんと腰掛けた展望台があるはずだ。

雨がまた強くなってきた。

濡れるのに慣れたとはいえ、ここまで強く降ると顔が滝のようになって、目を開けているのがつらい。

展望台まで行けば屋根があったはず。

石畳で足を滑らさないように注意しながら、無人の坂を小走りに駆け上がる。

展望台へ到着。

雨足もまもなく弱まり、山の香りのする湿った風が吹き抜けていく。

————とうとうその場所へ辿り着いた。

・

・

・

あのときのリリさんの声が脳内に響く。

「あの山を越えると 中津川だよ。 美濃はよい国だねえ!」

雨が降っていることも忘れて、他に誰もいない静かな展望台をひとり散策。

吹き抜ける風が心地いい。

ベンチに腰掛けて大きく深呼吸を繰り返した。

目の前を大きな雲が流れていく。

そんな風景を独り占めしている。

風雨来記4に出会うまでの10年近く、ほとんど旅らしい旅をしてこなかった。

バイクでの長距離ツーリングはなおさら。

もうこの先バイクで長旅をすることはないと思っていた。

それが今、こうやって、何日も掛けて、京都から――

一昨日は富山との県境の種蔵へ。

そして今、長野との県境の馬籠まで来ている。

旅の折り返し地点。

まだまだ、行きたいスポットを巡りつつ京都まで無事戻るまで旅は長いけど、まずはここまで来られてよかった……。

恵那山の山頂が雲間から一瞬姿を見せ、また隠れていった。

ベンチは風雨にさらされてけっこうボロボロだ。

遮るものが何もないから仕方ないのかな。

(なお翌年再訪したときにはすべて新品に換えられていた)

雲が上がってくる。

ぽつ、ぽつ……

小雨になっていた雨粒が、また大きくなってきた。

一休みできたし、そろそろ別のところに行ってみよう。

ベンチから立ち上がり、展望台を後にする。

なんとなく、馬籠宿の下までもう一度降りて見ることにする。

上りはサクサクいったので、今度はもうちょっと周囲をじっくり見てみよう。

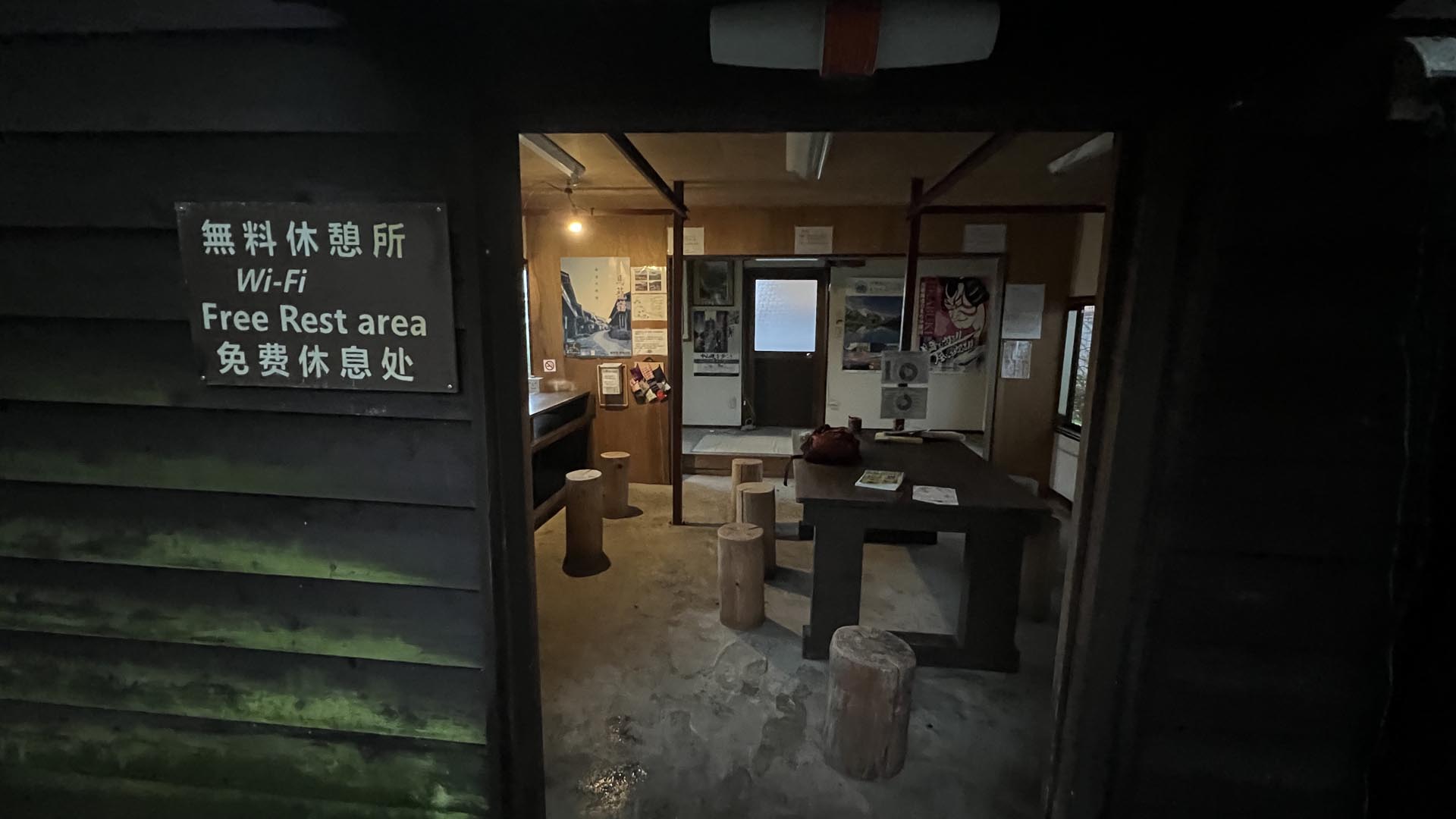

無料休憩所を見つけた。

誰もいないけれど灯りだけは灯っている。

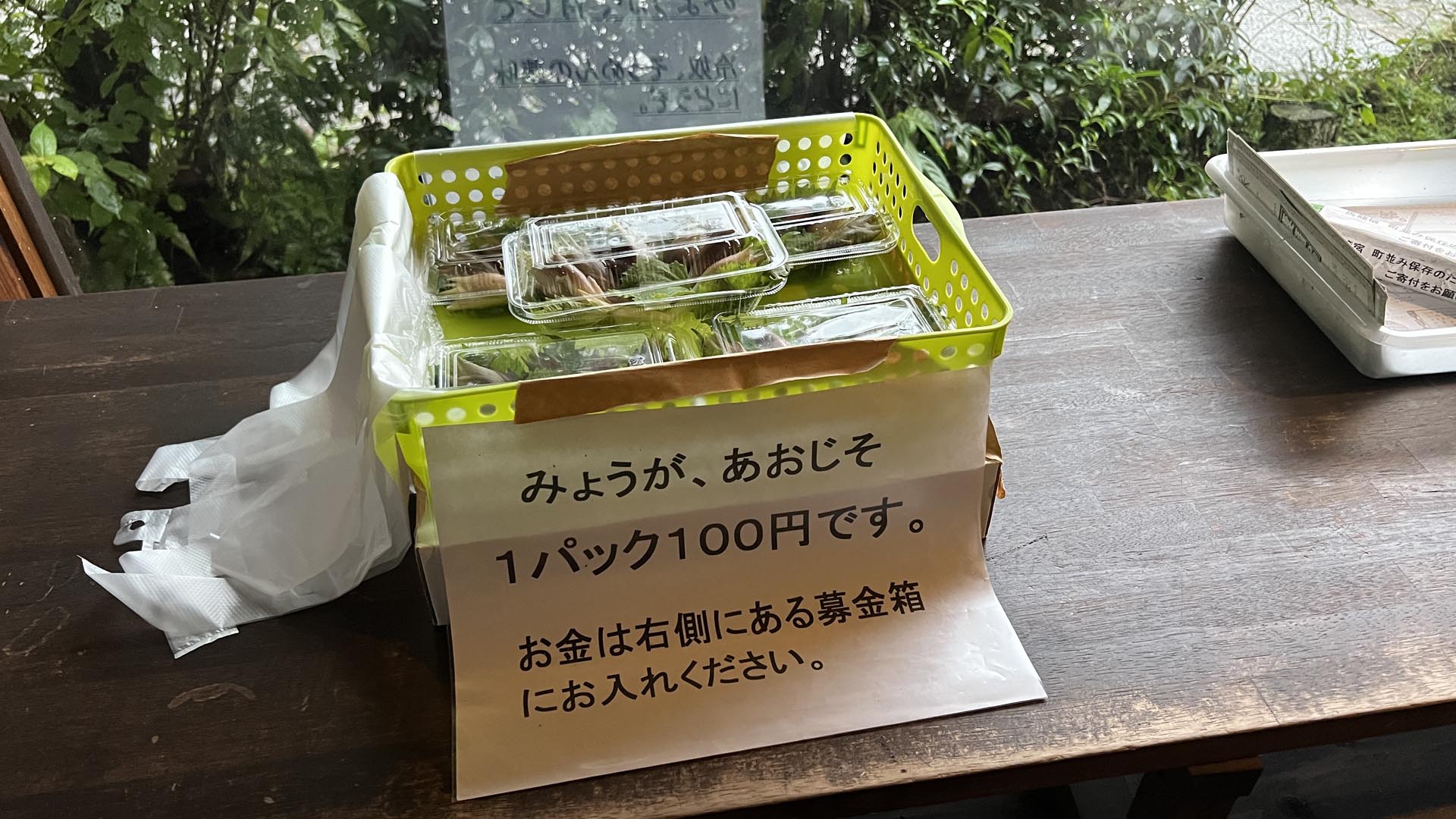

カウンターの上に、野菜の無人販売を見つけた。

並んでいるのは、みょうがと青じそのセット。

パックにびっしり入って100円。

安すぎて利益が出ているのか心配になる。

せっかくだしひとつ買っていこう。

そうめんか酢の物で食べたいところだけど、調理器具がないので、昼間買ったとうもろこしと一緒にサラダで食べようかな。

・

・

・

さらに下っていく。

一度見た風景ということもあって、登りよりはだいぶスムーズだ。

宿場町の入り口まで戻ってきた。

さらに下まで進んでみる。

馬籠は街道の宿場町、つまり「中継地点」だ。

その前にも先にも、別の宿場町がある。

展望台の先、峠を越えた東の宿は妻籠宿。

そしてこの先、道を下っていった先は落合宿だ。

今回は落合宿にまでは行かないけど、少し周辺の風景を眺めてみよう。

大粒の雨の向こうで、太陽が山の向こうに沈んで今日が終わっていく。

雲が厚いのか薄いのかわからない、なんとも不思議な風景だ。

あの夕日の角度……

さっきの展望台からなら、綺麗な夕焼けが見えるだろうか。

思いつくままに降りてきた道をまた登り始める。

いつの間にか雨はすっかり止んでいた。

展望台に戻ってきた——が、少し遅かったかもしれない。

夕日は沈んでしまったようだ。

遠く美濃の向こうの空の厚い雲の下で、一握りの夕焼けが覗いていた。

・

・

・

さっきまでも人が少なめだったものの、時刻が六時を過ぎると本当にひとけがなくなってしまった。

お店もほぼすべてのれんを下ろして、見る間に日常ムード。

開けているのは数軒、お酒を出している料理屋さんとか宿泊施設とかそれくらいだ。

それを見ながら歩いていて、そうかと気づく。

ここは、観光地である以前に、普通に人が暮らす生活の場「住宅街」なんだ。

観光客相手の商売をしている建物や施設はあくまで一部で、大半のお家は、馬籠の伝統的な景観を残すために協力してくれている一般家庭。

だから、オンとオフがある。

昼と夜とで雰囲気ががらりと変わる。

夜も綺麗にライトアップはされているから観光客が歩くことは想定しているとは思う。

とはいえ、「観光地レベル」ではなく「一般的な夜の住宅街レベル」の配慮は必要だろう。

つまり、騒がず静かに、迷惑をかけないように。

それにしても良い雰囲気だ……。

ねこ

特に目的無く歩いていたらけっきょくまた馬籠宿の入り口まで降りてきてしまった。

この角をまがれば例の大きな水車だ。

さすがに短時間に2往復半したので覚えてしまった。

……と。

分岐路の向こうから茶トラの猫さんが歩いてきた。

こちらが座って手招きするとにゃあと鳴きながらすり寄ってきてくれた。

可愛い。

首元には青い首輪が目立っていた。

かがんで猫さんの背中を撫でながら……

雨上がりの馬籠の街並みをしばしぼんやりと眺める。

なんだかほっと幸せなひとときだ。

路地の向こう、家々の隙間、どこからともなく猫たちが現れて街道を行き交う。

この時間、人よりも猫の方が多いかもしれない。

首輪をしている子もいれば無い子もいて。

無い子も野良の割には警戒心がなく、人が近くを通ってものんびりしている。

馬籠には、馬はいないが猫はいた。

派手で無い程度に優しくライトアップされた馬籠宿をみたび登って、バイクを停めた駐車場へ戻る。

この後また深夜から明け方まで土砂降り予報らしい。

このままのんびりもしていられない。

いよいよこの旅も後半戦。

雨は明け方まで降ったら一旦落ち着いて、明日の朝以降は回復傾向にあるという予報だった。

早めに宿泊地へ移動して、ゆっくり休もう。

つづく

コメント

初めまして!

最近初めて触れた風雨来記4の母里ちありさんにどハマりして、たまらずインターネットで検索したところあなたのブログが目に止まり、いてもたってもいられずにコメントさせていただきました!

(まだ内容は読みきれていません、ごめんなさい)

もともと文字が主体の「ブログ」というものにあまり触れ合ったことがなく、GoogleやYahooのニュースを除けば自分で記事を選んで読みにくるというのはほとんど初めてです。

(コメントもどうやったらいいかわからなかったくらいです、、、)

なのでこのブログに辿り着いた時、【リアル榊千尋だ!!】と本気で思って、まるでゲームの続きを見ているようなワクワク感がありました。

たくさんの記事を投稿されているようですが、いくつかの見出しからは本当に風雨来記やちありさんに対する愛や熱意を感じます。

だからこそ自分も本当に好きになったちありさんの記事を読むならこの人だ!

と思ったのかもしれません。

私は地元が岐阜で長年住んでいましたが、最近3年ほど前に引っ越して今では北九州に住んでいます。

僕は生まれ育った岐阜を本当に愛していましたし、岐阜という土地に誇りも持っていました。

綺麗な緑や人の温かさ、時に見る自然の恐ろしさ、街、どこよりも綺麗な空。

今では見られない岐阜の風景や道をYouTubeで検索してみることも多いです。

このブログに写真や動画が添えられているのを拝見して、これからあなたの記事を読むのがさらに楽しみになりました!

本来ならしっかりと記事を読み、それに対しての感想としてコメントを添えるのが正解だとは思いますが、同じちあり愛、岐阜愛を持つ人に出会えた喜びから矢も盾もたまらなくなりコメントしてしまいました、、、

これからゆっくりと楽しませていただきます!

事故など気をつけて、これからも頑張ってください。

あくた様

はじめまして、コメントありがとうございます。

一言一言、あたたかく心のこもったコメントで、とても嬉しい気持ちで拝見いたしました。

不慣れな媒体に挑戦するというのは、「普段の自分ならしない選択だからこそ選んでみる」というあの人の言葉に通じるものがあると思います。

このブログが何かしらあなたのきっかけになれたならたいへん嬉しく思います。

岐阜に長年お住まいだったんですね。文章から、地元岐阜への強い思い入れとその魅力への説得力が感じられました。素敵です。

私も何度も訪れてどんどん岐阜が大好きになりました。

今後も何度も足を運んでその魅力をもっともっと体験していくつもりです。

このブログは自分が生きている限りいつまでも続けて、ちありさんのことを書いていくためにはじめて、今日まで続けて来ましたし、これからも続けていきます。

書ききれていないことはたくさんあるので、そのためにも事故には気をつけますね。

あくた様もご自愛ください。

重ねてにはなりますが、コメント、ありがとうございました!